Mémoires Européennes

du Goulag

Thématiques

La matrice des peuplements spéciaux

Plus d’une centaine d’opérations de déportation furent engagées sous le régime stalinien, mais de toutes, la première déportation de masse dirigée contre les paysans soviétiques fut de loin la plus importante. Entre 1930 et 1931, plus d’un million huit cent mille « koulaks » supposés hostiles à la collectivisation furent « exportés » des régions riches en céréales vers les territoires inhospitaliers du Nord russe, de l’Oural, de la Sibérie et du Kazakhstan.

Les territoires annexés à l'URSS - 1939-1941

Dans le cadre du pacte germano-soviétique d’août 1939 et des clauses secrètes sur le partage de l’Europe centrale et orientale entre les deux nouveaux alliés, l’URSS stalinienne entreprend en 1939 et en 1940 une nouvelle phase d’expansion vers l’Ouest. Le processus de soviétisation des nouveaux territoires s’accompagne de répressions ciblant les anciennes élites et autres «éléments socialement étrangers» contre-révolutonnaires, etc.

Les territoires annexés à l'URSS - 1944-1952

Après la victoire de Stalingrad par les Soviétiques, en février 1943, et l’avancée de l’Armée rouge à l’Ouest, des nouvelles déportations sont organisées.

Le transport

Entre l’arrestation et la relégation, la forme des trajets se répète de façon étonnamment identique. Arrêté dans un village, souvent parti sur une charrette jusqu’à la station de train la plus proche, où déjà d’autres attendent, ainsi commencent presque tous les récits. Le train est un long convoi de wagons à bestiaux, pas toujours équipés de châlits, parfois chacun reste à même le sol. Là, les personnes s’entassent, de tous sexes et de tous âges.

Le quotidien

Le quotidien est au cœur de la vie des déportés et de leurs récits. Il est avant tout fait de froid, de faim, de contraintes et de privations. Il incarne la déportation, en renvoyant au déracinement et à l’obligation de refaire sa vie.

Un monde de femmes ?

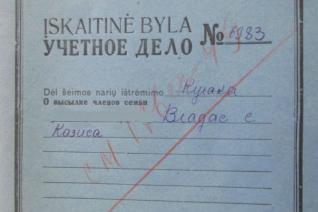

Nombreux sont les témoins qui se souviennent d’une arrivée dans les baraques en Sibérie, où ne vivaient que des femmes et leurs enfants. Ce monde de femmes revient souvent dans les récits, et souvent la seule figure masculine est le commandant qui vient, une fois par mois, pointer les diverses familles assignées à résidence dans un village. Les hommes, leurs pères, sont dans les camps, d’où certains reviendront, d’autres non. Certaines instructions de déportations prennent bien soin d’inclure des «Instructions de séparation de la famille du déporté de son chef».

La faim

La faim, ne pas manger à sa faim, avoir constamment faim, être obsédé par la recherche de quelque chose à manger, être atteint du scorbut ou de cécité nocturne, par manque de vitamines, tels sont les états physiques et psychologiques présents dans presque tous les récits de nos témoins et tout particulièrement dans les récits de ceux qui étaient enfants lors de leur déportation. Nombreux parmi eux perdirent leurs parents, leurs frères et sœurs, suite aux difficultés à trouver des produits comestibles, y compris du lait pour les nourrissons.

La taïga

Indissociable de l’univers sibérien, la taïga représente un élément incontournable de la vie en déportation. La forêt apparaît comme un espace ambigu. Associée à la douleur des travaux accomplis par les déportés, placés dans des kolkhozes spécialisés dans l’exploitation forestière, mais aussi au gel et à la peur, la forêt offre également des compléments alimentaires indispensables. Entre 1941 et 1946, en particulier, alors que du fait de la guerre les conditions de vie des déportés sont épouvantables, baies, orties et autres végétaux sont consommés comme aliments ou remèdes de fortune.

La steppe

Nombre de déplacés découvrent les steppes, ces grandes plaines semi-arides, à leur arrivée en relégation dans le Sud de la Sibérie ou le Nord du Kazakhstan. On estime qu’à la mort de Staline en 1953, plus de 600 000 exilés vivaient dans les régions de steppe ouverte du Kazakhstan, où étaient notamment établis d’imposants complexes pénitentiaires comme le Karlag (à Karaganda) ou le Steplag (littéralement « Camp de la steppe »).

Le travail en déportation

Le travail est au cœur de la vie en déportation. Il est toute la vie dans les camps. Il est essentiel tant pour la survie que pour l'insertion dans le monde dans lequel les déportés vont vivre.

Les autres

Pour la plupart des témoins la déportation, la vie en camp et dans les colonies spéciales éloignées de Sibérie et d’Asie centrale, constitue la première expérience de coexistence avec des personnes d’origine nationale et sociale différente, parlant une autre langue, ayant d’autres croyances et coutumes et ayant parfois combattu dans des camps opposés.

Les langues

Les langues, leur apprentissage, leur pratique, voire leur perte, sont des marqueurs importants des expériences de déportation. Elles sont souvent un moment de rencontre avec de nouvelles langues, qu’il s’agisse du russe que les enfants apprennent à l’école et emploient entre eux, ou des langues d’autres populations déportées, qui font parfois l’objet d’un apprentissage mutuel entre déplacés ou prisonniers. Mais la déportation pose aussi l’enjeu de la sauvegarde (voire de l’apprentissage pour les tout jeunes enfants) de la - ou des - langues natales

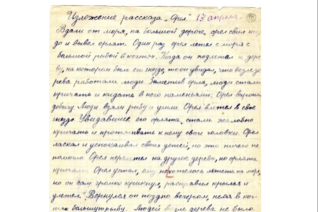

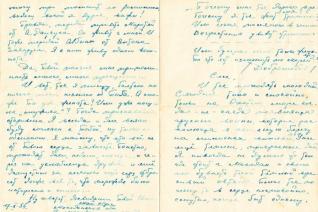

Correspondre

La déportation, le séjour en exil, ne conduit pas à rompre les liens avec ses proches, qui ont échappé à l’arrachement. Les lettres circulent de Lituanie en Sibérie, entre parents, parfois entre proches, lettres fortement surveillées par le contrôle postal, qui porte une attention toute particulière à celles qui vont ainsi des régions occidentales vers les « territoires lointains » qui sont lieux de déportation.

Les lieux de la déportation

Les déportés quittent, en quelques heures, une maison paysanne, un logement urbain, et sont entassés dans des wagons à bestiaux. Ils y restent durant un long et pénible voyage en attente de lieux dont ils ignorent l’emplacement et la nature.Souvent, à leur arrivée, rien n’est prévu pour une installation pérenne. Ils s’entassent dans des baraques, constructions emblématiques du monde carcéral soviétique, mais aussi du monde ouvrier.

Les Statuts

Au terme du transport, après des jours, parfois des semaines passés dans le train, l’horizon de vie n’est pas forcément le camp de travail forcé. Il ne l’est que pour ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale, aussi sommaire soit-elle. Or, la majorité des déportés européens ont été arrêtés à la suite de décrets collectifs de déportation, rendus par les autorités administratives et policières.

Les territoires de la déportation

La géographie des lieux de déportation se rapproche de celle des camps. Parsemant le territoire soviétique, les camps sont plus nombreux dans les zones inhospitalières, les zones minières ou les chantiers ferroviaires ou industriels. Les déportés, eux, vont plutôt en milieu agricole ou forestier. Il n’y a pas de lieux de déportation à l’ouest d’une ligne Léningrad-Moscou, où les camps sont cependant nombreux.

Enfances au goulag

Plusieurs vagues de déportations accompagnent, à partir de 1940, l’avancée de l’armée Rouge sur les pays baltes et en Pologne orientale. Les familles sont envoyées avec leurs enfants dans des villages très éloignés de Sibérie et en Asie centrale ; certains y naîtront. Si quelques enfants furent scolarisés, d'autres durent travailler. Parfois, ils firent l’expérience des orphelinats.

La résistance des prisonniers dans les camps

Après 1944, dans les camps, nombreux sont les prisonniers condamnés à des longues peines de travaux forcés pour avoir participé en Ukraine occidentale, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie à la résistance civile et armée contre la soviétisation de leurs pays.

Mort de Staline

Le 5 mars 1953, Staline meurt à l’âge de 74 ans. Des millions de citoyens soviétiques ainsi que les communistes du monde entier sont en deuil.Pour les prisonniers des camps du Goulag s’ouvre enfin l’espoir de la libération. Tous se souviennent de ce jour mémorable, quand la nouvelle de la mort est annoncée à l’appel du matin.

Les libérations des déplacés de Lituanie

Les libérations des déplacés spéciaux des territoires occidentaux se mettent en place lentement, après la mort de Staline. Cette lenteur exprime les multiples hésitations et réticences des autorités : méfiance très forte vis-à-vis de populations qui pourraient relancer des actions insurrectionnelles; craintes des tensions lors des retours; réticences des régions dans lesquelles ont été déplacées ces populations, craignant de perdre une main d'oeuvre précieuse et peu coûteuse.En Lituanie, les libérations se font par deux canaux:

Se plaindre

Les exilés ne subissent pas sans tenter, par divers moyens, d'échapper à leur sort. Avant même la mort de Staline, déportés lituaniens, ukrainiens et d'ailleurs, écrivent pour clamer l'injustice, pour dénoncer l'erreur. Ils écrivent aux plus hautes autorités de l'État soviétique, aux autorités de leur République, président du présidium du soviet suprême, premier secrétaire du parti, procureur général d'URSS, commissaire ou ministre de l'Intérieur, etc.

Survivre par la déportation

De nombreuses familles polonaises et baltes d’origine juive sont déportées en 1940 et 1941 en raison de leur origine sociale, de leur militance politique et idéologique ou en tant que réfugiés, ayant fui vers l’est la Pologne occidentale occupée par les Allemands. Échoués par la suite en Ukraine occidentale, désormais soviétique, ils se voient proposer la citoyenneté. Ceux qui la refusent sont déportés en Sibérie ou dans le Grand Nord.

Devenir soviétique ?

Après une suite de violences, qui marquent le moment de la déportation, de nombreux déplacés spéciaux, arrivés en Sibérie ou en Asie centrale, perçoivent un monde qui, malgré sa dureté, offre certaines voies d'intégration. La situation matérielle des populations locales leur apparaît étonnamment proche de la leur. Ils ont en commun leur expérience de main d’œuvre dans les kolkhozes et l’industrie forestière.

Vivre après le goulag

Les retours des camps et de déportation commencent pour une minorité au lendemain de la guerre, mais la grande vague des amnisties et libérations débute après la mort de Staline et se prolonge jusqu’au début des années 1960.Prisonniers et déportés rentrent, après un long voyage, dans un pays natal inconnu, qui a changé de régime politique et parfois de frontières (Pays baltes, Pologne et Ukraine occidentale), dans des familles souvent décimées par la guerre et la répression, et soumises, comme toute la population, à un contrôle systématique de leur histoire.

Témoigner

Les déportés de l’extérieur de l’URSS dans ses frontières de 1939 ont laissé une littérature mémorielle importante, pas seulement dans leur langue, mais aussi dans les langues d’Europe occidentale: certains d’entre-eux, libérés, sont venus en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis et y ont écrits leurs mémoires en anglais ou français. On peut distinguer deux “vagues” différentes d’écrits, la première juste après la Seconde Guerre mondiale, la seconde à partir de la fin des années 1980, en particulier durant les années 1990 et 2000.