Европейская Память

о Гулаге

Темы

Детство В ГУЛАГЕ

Продвижение Красной Армии по территории Восточной Польши и Прибалтики в 1940-41 гг. сопровождается несколькими волнами репрессий. Так дети вместе с родителями оказываются в отдаленных деревнях Сибири и Средней Азии; некоторые появляются на свет уже в ссылке. Кому-то из них удается пойти в школу, но большинству приходится работать. Часть детей попадает в детские дома. Начиная с 1944 года, по мере продвижения советской армии на запад жертвами депортаций становятся сотни тысяч крестьянских семей; значительное количество детей и подростков подвергается аресту и допросам, а затем по обвинению в «национализме» или «шпионаже» приговаривается к длительному сроку принудительных работ в ГУЛАГа. Депортация и лагерь становятся местом, где это поколение европейцев вступает во взрослую жизнь.

Голоса и рассказы свидетелей с особой силой передают этот уникальный опыт, в котором страх и боль соседствуют с любопытством и удивлением, вызываемыми знакомством с новым миром, а голод и холод перемежаются с моментами радости и игр. Сегодня все они считают его важнейшим уроком, определившим их жизнь.

Марта Кравери и Анн-Мари Лошонци

-

Сильва Линарте рассказывает о встрече с волками

Сильва Линарте рассказывает о встрече с волками

Источник: Интервью проведено в Латвии, 13/01/2009, А. Блюмом & Ж. Дени.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьСильва Линарте рассказывает о встрече с волками

Audio available / -

Ирена Ашмонтатите в детском доме

Ирена Ашмонтатите в детском доме

Источник: Интервью проведено в Литве, 27/10/2009, Ю. Мачюлите.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьИрена Ашмонтатите в детском доме

-

Адам Хвалиньский рассказывает о том, как работал в Сибири

Адам Хвалиньский рассказывает о том, как работал в Сибири

Источник: Интервью проведено в Польше, 23/04/2010, А. Неведзял.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьАдам Хвалиньский рассказывает о том, как работал в Сибири

Адам Хвалиньский рассказывает о том, как в возрасте 11 с половиной лет работал в тайге.

-

Адам Хвалиньский на лесоповале

Адам Хвалиньский на лесоповале

Источник: Интервью проведено в Польше, 23/04/2010, А. Неведзял.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьАдам Хвалиньский на лесоповале

В этой отрывке Адам Хвалиньский рассказывает о том, как в возрасте 11 с половиной лет работал в Сибири на лесоповале.

-

Елена Таланина : " Я в 14 лет работала не по 8 часов а по 16 часов ! "

Елена Таланина : " Я в 14 лет работала не по 8 часов а по 16 часов ! "

Источник: Интервью проведено в России, 27/08/2009, Э. Кустовой, Л. Салоховой & А. Блюмом.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьЕлена Таланина : " Я в 14 лет работала не по 8 часов а по 16 часов ! "

-

Kлара Хартманн рассказывает о допросах

Kлара Хартманн рассказывает о допросах

Источник: Интервью проведено в Венгрии, 01/09/2009, А.-М. Лошонци.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьKлара Хартманн рассказывает о допросах

« В тюрьме меня держали вместе с русскими. Поэтому мне не с кем было даже поговарить. В глубине души мне не удавалось поверить в то, что со мной происходит, понять, где я, что я тут делаю, что они сделают со мной. Спустя два или три месяца меня перевели в одиночку. И тут начались допросы, меня заставляли признаться, что я шпионка, и требовали сказать, на кого я работаю. Там был переводчик, солдат из Закарпатья, который хорошо говорил по-венгерски. Он говорил, что мне нужно признаться, потому что если это будет длиться долго, то я умру в тюрьме. Но я сказала ему: «Я не была шпионкой, я не знаю, что это...». Он настаивал, чтобы я призналась, и это мучение, это давление на меня продолжалось очень долго. Допросы шли и днем, и ночью, они не давали мне спать. В камере меня заставляли стоять весь день. А солдат подсматривал в глазок, чтобы я не ложилась, а гуляла по камере. В общем, они пытали меня, чтобы я как можно скорее сказала то, что они хотели услышать. Под конец я уже ничего не могла делать. Я была полностью опустошена, мне не давали ни есть, ни спать. Тогда я сказала, что я действительно шпионка, но мне еще нужно было подписать бумагу с признанием. Еще им нужно было, чтобы я сказала, где я всему научилась, в какой школе, кто были мои учителя… Но на это мне совершенно нечего было сказать, ведь я не была шпионкой, я и понятия не имела ни о чем таком. Они, по совету переводчика, сами написали все, что могли. Затем прошло несколько месяцев. И под Рождество меня вызвали в кабинет, чтобы я подписалась под приговором к десяти годам. Переводчик сказал мне, что я проведу десять лет в лагере, но что бояться не надо, все будет хорошо, может быть, мне даже удастся выжить и тогда через десять лет меня выпустят и я буду жить в России, мне дадут работу и жилье, и все пройдет. Я была почти рада…

Я не могу рассказать… как сказать… я не смогу описать все, что со мной случилось в этой тюрьме, потому что там было все: было и так, что меня помещали под кран и капли воды без остановки капали мне на голову. Меня пытали так и холодной водой, они называли это «бокс» ???. Я чуть не умерла от холода. А потом меня забирали оттуда и вели на допрос».

-

"Репатриация" латышских и эстонских сирот

"Репатриация" латышских и эстонских сирот

Источник: Интервью проведено в Латвии, 13/01/2009, А. Блюмом & Ж. Дени.

Лицензия CC BY-NC-ND.

Закрыть"Репатриация" латышских и эстонских сирот

По инициативе Министерства образования Латвии в 1946 г. дети латышских спецпереселенцев, потерявшие одного или обоих родителей, получают разрешение вернуться на родину. В годы войны многие дети лишились родителей, и даже если их матери живы, все понимают, что, несмотря на тяготы разлуки, на родине у них больше шансов выжить.

Таким образом, в 1946-47 гг. в Прибалтику возвращается около 1300 латышских и, реже, эстонских детей. И сегодня многие из них, несмотря на наличие документальных доказательств, не верят в официальный характер этой меры и объясняют свое спасение везением или героическими действиями отдельных людей. Для Сильвы Линарте и ее сестер детский дом в Риге становится символом (относительного) изобилия. Попав сюда после нескольких лет в Сибири и долгого изнурительного пути, дети в первое время отказываются от еды. Работающему в детдоме врачу удается понять причины такого поведения: он распоряжается дать им картошку - единственный известный ссыльным детям вид пищи.

Для этих детей, попавших на родину раньше других категорий депортированных, возвращение и новое знакомство с родной землей становятся настоящим потрясением, навсегда запечатлевшимся в памяти. Aушра Залкмане, ее сестра Лилия Кайоне и Пееп Варью также были в числе вернувшихся.

-

Ностальгия и патриотизм (Марите Контримайте)

Ностальгия и патриотизм (Марите Контримайте)

Источник: Интервью проведено в Литве, 11/06/2011, Э. Кустовой & А. Блюмом.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьНостальгия и патриотизм (Марите Контримайте)

В Сибири литовцы собирались вместе и пели «Отпустите на родину» или читали стихи. Мать Марите Контримайте много рассказывала дочери о литовских традициях и легендах. Так у девочки возник идиллический образ родины.

-

Пееп Варью рассказывает о тяжелой жизни в детдоме

Пееп Варью рассказывает о тяжелой жизни в детдоме

Источник: Интервью проведено в Эстонии, 19/01/2009, М. Кравери & Ж. Дени.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьПееп Варью рассказывает о тяжелой жизни в детдоме

Audio available / -

"Путевка в жизнь"

"Путевка в жизнь"

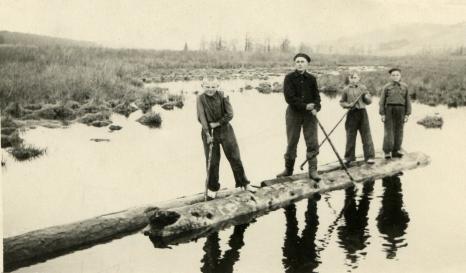

Мальчик на лесоповале (Фотография, Анонимный, Без даты). Источник: Музей оккупаций и борьбы за свободу.

Медиа, защищенные авторским правом.

Ирина Тарнавская (справа) с сестрой и бабушкой в ссылке (Фотография, Анонимный, 1951). Источник: Личный архив Ирины Тарнавской.

Медиа, защищенные авторским правом.

Ирина Тарнавская (справа внизу) в ссылке (Фотография, Анонимный, 1951). Источник: Личный архив Ирины Тарнавской.

Медиа, защищенные авторским правом.

Ирина Тарнавская (слева) с отцом и сестрами в Сибири (Фотография, Анонимный, 1951). Источник: Личный архив Ирины Тарнавской.

Медиа, защищенные авторским правом.

Семья Депортированных в вагоне, на пути в Красноярскую область (Фотография, Анонимный, 1951). Источник: Музей оккупаций и борьбы за свободу.

Медиа, защищенные авторским правом.

Сиири Райтар (первый справа вверху) в сибирской школе (Фотография, Анонимный, 1951). Источник: Личный архив Сири Райтар.

Медиа, защищенные авторским правом.

Эстонская семья в Сибири (Фотография, Анонимный, 1949-1955). Источник: Личный архив Сири Райтар.

Медиа, защищенные авторским правом.

Семья спецпереселенцев (Фотография, Анонимный, 1952). Источник: Музей оккупаций и борьбы за свободу.

Медиа, защищенные авторским правом.

Семья литовского повстанца, высланная на спецпоселение в Иркутскую область в Сибири (Фотография, Анонимный, 1949). Источник: Музей оккупаций и борьбы за свободу.

Медиа, защищенные авторским правом.

Юлиана Зархи (в центре) в школе в Таджикистане (Фотография, Анонимный, circa 1950). Источник: Личный архив Юлианы Зарки.

Медиа, защищенные авторским правом.

Ученики школы в Хар-Кутуле, Бурятия (Фотография, Анонимный, 1954). Источник: Личный архив Римгаудаса Рузгиса.

Медиа, защищенные авторским правом.

Мать и сестра Римгаудаса Рузгиса, Регина (Фотография, Анонимный, 1953). Источник: Личный архив Римгаудаса Рузгиса.

Медиа, защищенные авторским правом.

Мать и сестра Римгаудаса Рузгиса с подругами (Фотография, Анонимный, 1953-1956). Источник: Личный архив Римгаудаса Рузгиса.

Медиа, защищенные авторским правом.

Римгаудас Рузгис с детьми переправляются через болото на бревнах (Фотография, Анонимный, 1955). Источник: Личный архив Римгаудаса Рузгиса.

Медиа, защищенные авторским правом.

Детдом для польских детей (Фотография, Анонимный, circa 1943). Источник: Личный архив Янины Борисевич.

Медиа, защищенные авторским правом.

Похороны сестры Дануты Войцеховской в Казахстане (Фотография, Анонимный, 1940-1944). Источник: Личный архив Зофии Данишевской.

Медиа, защищенные авторским правом.

Сиири Райтар (второй слева вверху). Его первый год в сибирской школе (Фотография, Анонимный, 1949-1950). Источник: Личный архив Сири Райтар.

Медиа, защищенные авторским правом.

Семья литовского повстанца, высланная на спецпоселение в Иркутскую область в Сибири (Фотография, Анонимный, 1950). Источник: Музей оккупаций и борьбы за свободу.

Медиа, защищенные авторским правом.

Закрыть"Путевка в жизнь"

Детство, в котором переплелись шок разлуки, скитания, голод, холод, страх, изнурительный труд ради лишнего пайка - и в то же время знакомство с неведомой природой, школа и игры с друзьями. Так росли дети в Гулаге.

-

Детский дом в Иркутске

Детский дом в Иркутске

Кинохроника (Восточно-Сибирская студия кинохроники, Circa 1950-1960). Источник : Иркутский областной кинофонд.

Медиа, защищенные авторским правом

ЗакрытьДетский дом в Иркутске

Детский дом в Иркутске

Жизнь в реальных детских домах имела мало общего с тем, что показывает советская пропаганда в этом фрагменте кинохроники.

-

В детском доме в Ленинабаде

В детском доме в Ленинабаде

Генри Вельш и его друг Симка в детском доме в Ленинабаде (Таджикистан) (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Генри Вельш - От депортации до изгнания (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Дети из детского дома в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Генри Вельш (справа) с одноклассником в детском доме в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Дети из детского дома в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Мальчик из детского дома в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Девочка из детского дома в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Kлара, учительница детского дома в Ленинабаде и подруга мамы Генри Вельша (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Юрек, мальчик из детского дома в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Симка, лучший друг Генри Вельша по детскому дому в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Мальчик из детского дома в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

Мальчик из детского дома в Ленинабаде (Фотография, Анонимный, circa 1945). Источник: Личный архив Генри Вельша.

Медиа, защищенные авторским правом.

ЗакрытьВ детском доме в Ленинабаде

В результате амнистии «польских граждан, находящихся на советской территории» (август 1941 г.) семья Вельш переселяется из Архангельской области в Киргизию, затем переезжает в Казахстан, а оттуда в столицу Таджикистана Ленинабад. Здесь они селятся в красивом доме, и Генри впервые в возрасте 9 лет идет в школу. Его матери некогда им заниматься, и она решает отдать его в польский детдом. У Генри остались о нем хорошие воспоминания: «Я был рад оказаться в детском доме, быть среди детей, а не только взрослых, как раньше».

Фотографии друзей по детскому дому и сегодня смотрят на нас со стен кабинета Генри Вельша в Риме. -

Александра Беломестных подростком встает за плуг

Александра Беломестных подростком встает за плуг

Источник: Интервью проведено в России, 30/08/2009, Э. Кустовой, Л. Салоховой & А. Блюмом.

Лицензия CC BY-NC-ND.

ЗакрытьАлександра Беломестных подростком встает за плуг