Европейская Память

о Гулаге

Renvoi à divers approfondissements (textes, etc.)

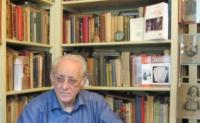

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть III)

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть III)

Источник: Интервью проведено в России, 25/07/2015, А. Блюмом & И. Черневой.

Лицензия CC BY-NC-ND.

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть III)

Здесь представлен рассказ Наума Клеймана о его депортации, записанный Ириной Черневой и Аланом Блумом 25 июня 2015 года в Эйзенштейн-Центре в Москве.

Разделено на три части. Все три части можно скачать: Часть I, Часть II, Часть III.

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть II)

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть II)

Источник: Интервью проведено в России, 25/07/2015, А. Блюмом & И. Черневой.

Лицензия CC BY-NC-ND.

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть II)

Здесь представлен рассказ Наума Клеймана о его депортации, записанный Ириной Черневой и Аланом Блумом 25 июня 2015 года в Эйзенштейн-Центре в Москве.

Разделено на три части. Все три части можно скачать: Часть I, Часть II, Часть III.

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть I)

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть I)

Источник: Интервью проведено в России, 25/07/2015, А. Блюмом & И. Черневой.

Лицензия CC BY-NC-ND.

Наум Клейман рассказывает историю своей депортации (Часть I)

Здесь представлен рассказ Наума Клеймана о его депортации, записанный Ириной Черневой и Аланом Блумом 25 июня 2015 года в Эйзенштейн-Центре в Москве.

Разделено на три части. Все три части можно скачать: Часть I, Часть II, Часть III.

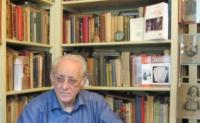

География депортаций

География депортаций

География депортаций

Депортированных размещали по всей территории СССР. Тем не менее, места ссылки в основном находились в тех регионах, которые требовалось колонизировать, но куда переселенцы не ехали добровольно из-за трудностей с сообщением или суровых природных условий.

География ссылки хорошо накладывается на географию лагерей, хотя полностью и не совпадает с ней. Территории, куда отправляли депортированных, в основном расположены на севере Казахстана, в Узбекистане, в Западной Сибири, вокруг Байкала и к северо-востоку от Москвы. Большинство лагерей находилось в самом суровом климатическом поясе, будь то на севере европейской части страны (воркутинские, интинские и другие лагеря) или в крайне негостеприимных частях Сибири (Колыма и др.). Лагеря часто располагались вблизи шахт, либо на крупных железнодорожных или индустриальных стройках. Депортированных чаще отправляли в сельскую местность, где им приходилось возделывать землю или работать на лесоповале. Однако тут не было четких разграничений, и ссыльные с зэками часто оказывались на одних и тех же стройках. Следует отметить, что к западу от линии Ленинград-Москва депортированных не было, а лагерей было много, поскольку в этой части страны требовалось много рабочей силы.

Ссыльных не сажали за колючую проволоку. Их отправляли в такие места, где роль ограды брали на себя природные условия и колоссальные расстояния. Благодаря депортированным эти территории преображались, возникали новые деревни, уже существующие населенные пункты, которым угрожал исход местных жителей, получали новую кровь. Условия, ожидавшие депортированных, менялись с течением лет и зависели от того, откуда они были родом. Литовцев и западных украинцев чаще всего отправляли в Сибирь (в основном в Иркутскую и Новосибирскую области и в Красноярский край), а немцев – в Центральную Азию.

Парадоксальным образом, в ссылке стали возникать национальные территории, которые позволяли различным группам отчасти восстановить внутреннюю солидарность (правда, ее укреплению мешал запрет покидать спецпоселки и распыление сосланных из одних мест по разным населенным пунктам). Депортированные постепенно обживались на новых местах, которые превращались для них в новый дом.

После смерти Сталина и особенно после 1956 г. депортированные получили право вернуться в родные места, и места ссылки стали терять свое население. Часто члены одной семьи были разбросаны по разным частям страны: в ходе депортаций 1941, 1944 и 1949 гг. на аннексированных территориях глав семейств, как правило, отправляли в лагеря, а женщин – в спецпоселки.

Между родными местами ссыльных, где порой оставалось несколько членов семьи, лагерями, куда отправляли отцов и мужей, и спецпоселками шел тонкий ручеек писем. Хотя право на переписку было ограничено одним письмом в месяц, это право все же существовало (пусть даже все знали, что письма вскрывались и читались соответствующими органами).

Если отцам и сыновьям удавалось пережить тяжкие условия лагерей, они отправлялись на поиски своих родных. У кото-то из них получалось поддерживать связи с семьей, даже будучи в лагере; другие выходили на след своих близких лишь после освобождения.

Стланик (Варлам Тихонович Шаламов)

Стланик (Варлам Тихонович Шаламов)

Стланик (Варлам Тихонович Шаламов)

Варлам Тихонович Шаламом, Стланик. Колымские рассказы

На Крайнем Севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди шестисотлетних лиственниц,что достигают зрелости в триста лет, живет особенное дерево - стланик. Это дальний родственник кедра, кедрач, - вечнозеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки и длиной в два-три метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна.

Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках, тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет. Не будет снега. Стланик еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет, тучи бродят где-то за сопками, и на высокое небо вышло бледное маленькое солнце, и все по-осеннему...

А стланик гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа, он ждет день, другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланик погружается в зимнюю спячку, как медведь. На белой горе взбухают огромные снежные волдыри - это кусты стланика легли зимовать.

А в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уж прийти. Но день неотличим от зимнего - воздух разрежен и сух и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять - этого недостаточно для предсказаний и угадываний.

Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развилась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений-барометров, цветов-барометров известно нам немало.

И вот среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на Севере. Зима кончилась.

Бывает и другое: костер. Стланик слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой, рядом с согнувшимся, скрюченным по-зимнему кустом стланика развести костер - стланик встанет. Костер погаснет - и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом.

Нет, он не только предсказатель погоды. Стланик - дерево надежд, единственное на Крайнем Севере вечнозеленое дерево. Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромен и незаметен - все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы, палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика.

Мне стланик представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом, получше, чем прославленные плакучая ива, инара, кипарис. И дрова из стланика жарче.

Женский мир

Женский мир

Женский мир

Многие очевидцы вспоминают, как прибыли в бараки в Сибирь, где жили только женщины и дети. Этот мир женщин часто возникает в рассказах, и обычно единственный мужчина - это комендант, который появляется раз в месяц, чтобы проверить семьи, членам которых запрещено покидать деревню. Мужчин отправили в лагерях, из которых кто-то вернется, а кто-то нет.

Некоторые инструкции по депортации включают в себя раздел «Инструкции по разлучению семьи депортируемого с ее главой». Априори считалось, что мужчины опаснее женщин, и сегрегация, вызванная ГУЛАГом, как правило, была очень велика.

Верно и то, что самые суровые репрессии коснулись в основном мужчин. До войны более 90% населения лагеря составляли мужчины. После войны более 80% по-прежнему составляли мужчины, несмотря на существование некоторых женских лагерей, таких как знаменитый лагерь «Алжир» в Казахстане. Несколько предвоенных инструкций прямо направлены против жен депортированных и врагов народа. Это подтверждает сегрегационный характер репрессий.

Однако, помимо «феминизации» мира депортированных, советский мир после Второй мировой войны был тоже преимущественно женским. СССР времен «второго периода сталинизма» был сильно феминизирован мировым конфликтом, поскольку война обошлась СССР в 26 миллионов жертв, и большинство из них были мужчины. Особенно резко гендерный дисбаланс был заметен у взрослых поколений, принимавших участие в боях.

Статистика

При этом официальные статистистические данные о депортированных, собранные после Второй мировой войны, кажется, противоречат нашим свидетельствам. На 1 июля 1952 года в стране среди перемещенных лиц насчитывалось чуть менее 800 000 мужчин, чуть более миллиона женщин и чуть менее 900 000 детей, или 44% взрослого мужского населения. Может быть, впечатления наших свидетелей неточны? Возможно, они транслируют свой взгляд на весь послевоенный советский мир, а не на мир депортированных? На самом деле, чтобы подтвердить их свидетельства, нам необходимо разобраться в них более детально, поскольку есть несколько факторов, объясняющих, почему общая перепись специально перемещенных лиц не дает той картины, которую предлагают наши свидетели. С одной стороны, эти переписи частично включают крестьян, депортированных в 1929-1932 годах, их депортировали семьями, без отделения мужчин от женщин и детей. То же самое произошло во время Второй мировой войны, когда власти массово депортировали «наказанные народы». Поволжских немцев, чеченцев, ингушей, греков и т.д. переселяли целыми семьями в Среднюю Азию. С другой стороны, особенно после войны на аннексированных территориях, мужчин разлучали с остальными членами их семей, если подозревали в борьбе против советской власти.

Мужское доминирование

Сегрегация начинается сразу после ареста. Она продолжается и в ссылке, потому что мир депортированных еще более чувствителен к отношениям мужского доминирования, характерным для послевоенного советского общества. Это господство сочетает в себе рабочую специализацию, политическое и полицейское господство и т.д. Начальники всегда мужчины. Механизация - это всегда про мужчин, в то время как неквалифицированную и повторяющуюся работу выполняют женщины. Спонтанная трудовая миграция в СССР не была похожа на ту, что происходила в Западной Европе. Европейцы широко использовали труд иммигрантов, чтобы восполнить нехватку рабочей силы. В СССР не было таких миграционных движений - даже в 1970-х годах из южных республик СССР (Центральной Азии), которые власти после Второй мировой войны воспринимали как потенциальный резерв рабочей силы. Таким образом, чаще всего нехватку неквалифицированной рабочей силы восполняли женщинами.

Транспорт

Транспорт

Транспорт

Описание пути, ведущего в ссылку, с удивительным постоянством повторяется во всех рассказах. Арест в родной деревне, путь – часто на телеге – до ближайшей железнодорожной станции, где стоит эшелон с остальными задержанными – так начинаются почти все воспоминания. Эшелон представляет собой длинную череду вагонов для скота. Иногде в них нет даже нар, и мужчины, женщины, дети, старики спят на полу, в страшной тесноте. Путешествие длится очень долго, и никто не знает, куда их везут.

Прибытие в пункт назначения всегда оказывается неожиданностью. Чаще всего речь идет о маленькой, затерянной среди бескрайних просторов станции. Но путешествие на этом не заканчивается. Депортированных грузят на телеги или грузовики и развозят по району, или же селят на время в бараки, а затем увозят на несколько десятков километров дальше, туда, где начнется для них жизнь в депортации.

В пути поезд нередко надолго останавливается на той или иной станции, например, чтобы пропустить идущий навстречу состав. Порой он неожиданно меняет направление или возвращается назад, ещё больше усложняя и без того отнюдь не прямой маршрут.

В вагонах люди пытаются как-то приспособиться и организоваться. Они выгораживают один угол вагона под туалет (представляющий собой дырку в полу или ведро) и пытаются хоть как-то сохранить приличия. Детей это не смущало, но все вспоминают сегодня о стыде, который испытывали женщины. Двери вагона закрыты, но порой под крышей есть окошко, через которое можно взглянуть на окрестности. Кому-то из депортированных удалось взять с собой еду, остальные пытаются раздобыть что-нибудь во время остановок. Очень ценится кипяток: обычно на станции за ним отправляют кого-то из вагона под надзором конвоя.

Конвоиры появляются только во время остановок, когда двери вагона открываются. Они не высказывают особой враждебности, но дети помнят о выстрелах, звучащих, когда кто-то пытается бежать. Иногда беглецам удаётся скрыться в лесу. Никто, разумеется, не знает, что с ними стало потом.

В пути, ведущем в неизвестность, особое значение приобретают знаки и ориентиры: мост через реку, пУральские горы, вид тайги. Опираясь на эти знаки, все обитатели вагона пытаются угадать, куда их везут.

За, казалось бы, повторяющимися историями скрывается ряд различий. Депортации 1941 и 1944 гг. проходят в гораздо более тяжёлых условиях, и рассказы о них чаще содержат упоминания голода и истощения, чем в 1949 г., через несколько лет после войны.

Эти рассказы необходимо сопоставить с историей первых массовых депортаций, сопровождавших коллективизацию 1929-1930 гг. Эти операции, нередко носившие импровизированный характер, не случайно были названы «депортациями в никуда» (Н. Верт): часть высланных была брошена на произвол судьбы посреди лесов и степей. Депортации, о которых идет речь в наших интервью, обычно проходили по другому сценарию: они были лучше организованы, на местах готовились к приезду ссыльных, хотя условия жизни оставались чрезвычайно тяжелыми. В приказах и инструкциях органов МВД, отвечавших за депорацию, мы находим подробные описания этих операций, в большинстве случаев совпадающие с рассказами очевидцев.*

Ален Блюм

Хронология событий 1943 - 1952 гг.

Хронология событий 1943 - 1952 гг.

Хронология событий

1943 - 1952 гг.

1943 г.

Февраль: Победа советских войск в Сталинградской битве - переломный момент в истории Второй мировой войны.

Ноябрь: депортация в Среднюю Азию около 69 000 карачаевцев, одного из народов Сев. Кавказа. Это первая из операций по коллективному "наказанию" отдельных народов, обвиненных в пособничестве оккупантам и полностью выселенных с занимаемых ими территорий. Одновременно уничтожаются их национальные автономии: Карачаевская АО, Кабардино-Балкарская АССР, Чечено-Ингушская АССР, Калмыцкая АССР.

Декабрь: депортация в Среднюю Азию около 92 000 калмыков.

1944 г.

Февраль: депортация около 387 000 чеченцев, 91 000 ингушей и 37 000 балкарцев.

Ноябрь: депортация около 92 000 месхетинцев, курдов и амшенцев (хемшилов).

Май: депортация около 187 000 татар, 22 000 крымских болгар и армян и 40 000 греков, проживавших в Крыму, Грузии, Армении, Краснодарской и Ростовской области.

30 июля: Сталин приказывает разоружить, арестовать и выслать солдат и офицеров польской Армии Крайовой, участников операции "Буря".

Декабрь: депортация около 110 000 этнических немцев (Volksdeutsche) с территории Венгрии, Румынии, Болгарии и Югославии.

Зима 1944 - июнь 1945 гг.

На территории Карпатской Руси идут аресты членов аграрной и венгерской партий, русских эмигрантов, украинских и белорусских националистов, чехов и словаков, выступавших против присоединения Карпатской Руси к СССР.

Весна 1944-1951 гг.

Аресты и депортация сотен тысяч действительных или подозреваемых "фашистских пособников", членов ОУН, бойцов УПА, белорусских и прибалтийских "лесных братьев" (на языке советской пропаганды - "бандитов"), с оружием в руках боровшихся с советским режимом. Семьи участников украинского и прибалтийского сопротивления высылаются на спецпоселение в северные районы Европейской части России и Сибирь.

1945

Январь: депортация около 70 000 саксов и швабов (немецкоязычное население Румынии) из Южной Трансильвании в Донбасс и другие промышленные районы Украины.

Весна: депортация около 100 000 жителей Словакии. Часть из них была силой перевезена в СССР, главным образом, в восстанавливаемый после войны Донбасс; остальные были осуждены в качестве "военных преступников" за участие в военных действиях на стороне Германии, Венгрии или Словакии (воспользовавшейся немецким господством в Центральной Европе, чтобы провозгласить независимость).

Aпрель: с первых дней освобождения Чехословакии советскими войсками и до февраля 1948 г. МГБ ведет аресты и депортирует в СССР "белоэмигрантов", покинувших Россию в 1920-1930-е гг. Это были, главным образом, представители интеллектуальной и экономической элиты: инженеры, юристы, журналисты, писатели, переводчики, офицеры, преподаватели, дипломаты, предприниматели.

Начиная с апреля 1945 г.: депортация около 800 000 человек (в т.ч. 500 000 немцев) из оккупированных советскими войсками стран в рамках репараций.

8-9 мая 1945 г.: капитуляция Германии. Советские войска контролируют часть территории Германии и страны Восточной Европы.

Весна-лето: депортация немецкоязычного населения Литвы.

В Восточной и Центральной Европе арестам и депортации в СССР подвергаются лица, способные стать препятствием для установления коммунистического режима.

1948 г.

Maй: коллективизация сельского хозяйства Литвы сопровождается операцией "Весна", в ходе которой 40 000 крестьян, в т.ч. 11 000 детей, высылается на спецпоселение в Бурятию, Красноярскую и Иркутскую область.

1949 г.

Maрт: массовые депортации на территории Прибалтики, главным образом, в деревнях.

В Литве эта операция, получившая название "Прибой", приводит к депортации в Сибирь около 9 000 семей (примерно 30 000 чел.).

Aпрель: Аналогичная операция в Молдавии.

Mай: Депортация греков с территории Грузии.

1951 г.

В период с июня 1949 по август 1952 гг. в Прибалтике проводится серия новых репрессий различных масштабов. Осенью 1951 г. в Литве осуществляется массовая операция "Осень", направленная против крестьян, отказавшихся вступить в колхозы. В ее рамках в Красноярскую область было отправлено свыше 16 000 человек, в т.ч. 5 000 детей.

Alain Blum, Marta Craveri

Анатолий Смилингис

Анатолий Смилингис

Анатолий Смилингис

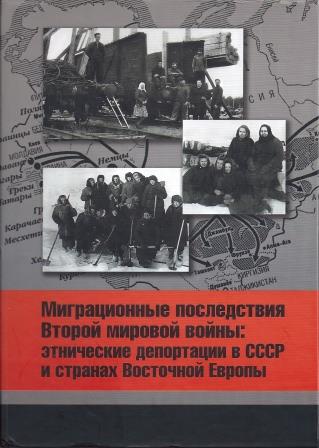

Миграционные последствия Второй Мировой Войны

Миграционные последствия Второй Мировой Войны

Миграционные последствия Второй Мировой Войны

- Две публикации, подготовленные в рамках коллективного проекта с участием CERCEC и Новосибирского университета и при поддержке FMSH и РГНФ. Вы можете загрузить их.

- Аблажей Н.Н., Блюм А. (dir.), 2012, Миграционные последствия Второй Мировой Войны: Этническине депортации в СССР и странах Восточной Европы, Том 1, Новосибиркс, Наука, с. 362.

- Аблажей Н.Н., Блюм А. (dir.), 2013, Миграционные последствия Второй Мировой Войны: Этническине депортации в СССР и странах Восточной Европы, том 2, Новосибирск, Наука, с. 236.

- Аблажей Н.Н., Блюм А. (dir.), 2015, Миграционные последствия Второй Мировой Войны: Депортации в СССР и странах Восточной Европы, tome 3, Новосибирск, Наука, 227 ст.

- Аблажей Н.Н., Блюм А. (dir.), 2012, Миграционные последствия Второй Мировой Войны: Этническине депортации в СССР и странах Восточной Европы, Том 1, Новосибирск, Наука, с. 362.

Оглавение:

Часть 1. Депортационные операции и кампании | |||

| Красильников С.А. | Депортации как индикатор социальных катастроф в СССР (1930–1940-е гг.) | 7 | |

| Гуршоева Т.В. | Спецпоселенцы из Западной Украины на поселении в Иркут- ской области в 1940-е годы | 16 | |

| Башкуев В.Ю. | По обе стороны режима: наблюдательные дела как источник по истории литовской ссылки в Бурят-Монголию | 22 | |

| Аблажей Н.Н., Салахова Л.М. | 10 мая 1950 года: один день из жизни спецпо- селенцев-«оуновцев» в Иркутской области | 37 | |

| Кретинин С.В. | Массовые выселения и «изгнания» немцев из стран Цент- ральной и Восточной Европы в 1945–1949 гг.: актуальные подходы и современное состояние дискуссий | 45 | |

| Костяшов Ю.В. | Депортация немцев из Калининградской области после войны | 56 | |

| Аблажей Н.Н. | Выселение немцев из Литвы в Восточную Германию в 1951 году | 67 | |

| Носкова А.Ф. | К истории репатриации из СССР граждан II республики (1945–1946 гг.) | 73 | |

| Сарнова В.В. | Особенности статуса депортированных польских граждан и их реэвакуация из Новосибирской области в 1946 году | 85 | |

| Аблажей Н.Н. | Репатриация поляков и евреев со спецпоселения в Польскую Народную Республику в 1955 году | 98 | |

Мурашко Г.П. |

| Как и где решалась судьба венгерского меньшинства в Сло- вакии после Второй мировой войны (по материалам российских архи- вов) | 110 |

Часть 2 «Память о депортациях » | |||

Блюм А., Кустова Э. |

| Звуковые архивы. Европейская память о ГУЛАГе | 121 |

| Кравери М., Лошонци А.-М. | Траектории детства в ГУЛАГе. Поздние воспо- минания о депортации в СССР | 166 | |

| Рожанский М.Я. | Жизнеописание «везучего человека» Херша (Цви) / Гарри Цуккера | 183 | |

| Салахова Л.М., Ромадита Т.И. | История депортации: взгляд изнутри и из- вне | 199 | |

| Маркдорф Н.М. | «Власовцы» поневоле | 213 | |

| Флиге И.А. | Память о советском государственном терроре против поляков в материальном воплощении на территории России | 219 | |

| Даниэль А.Ю. | Эхо депортации: крымскотатарское движение за возвращение и предпосылки к установлению связей с правозащитным сообществом | 234 |

- Аблажей Н.Н., Блюм А. (dir.), 2013, Миграционные последствия Второй Мировой Войны: Этническине депортации в СССР и странах Восточной Европы, tome 2, Novossibirsk (Russie), Nauka, с. 235.

Оглавение:

Часть 1. Депортационные операции и кампании | ||

| Носкова А.Ф. | Депортации немцев из Польши: геополитика и мораль в решениях великих держав | 3 |

| Кретинин С.В. | Массовое выселение этнических немцев с румынских территорий в 1940–1941 гг. | 24 |

| Покивайлова Т.А. | Национальные меньшинства в Румынии: проблемы депортаций и переселения в 1940-х — начале 1950-х гг. | 38 |

| Мурашко Г.П. | Проблема депортации немецкого населения из Чехословакии после Второй мировой войны: от зарождения концепции к ее реализации (по документам российских архивов) | 48 |

| Шаповал Ю.И. | Переселение польского и украинского населения в 1944–1947 гг. | 57 |

| Клейн-Гуссефф К. | Возвращение на родину: переселение польского меньшинства из Западной Украины и «репатриация» бывших польских граждан из Центральной Азии (1944–1946 гг.) | 79 |

| Аблажей Н.Н., Клейн-Гуссефф К. | 1947 год: неизвестная история советской границы | 85 |

| Слоистов С.М. | Идентичность поляков, чехов и словаков на Восточном фронте (1941–1945 гг.) | 98 |

Часть 2. Жизнь в депортации. Возвращение и память о депортации | ||

| Красильников С.А. | Адаптация спецконтингентов в Западной Сибири к послевоенным реалиям: институциональные рамки и поведенческие пратики | 112 |

| Аблажей Н.Н., Маркдорф Н.М. | Власовцы на спецпоселении в СССР | 123 |

| Башкуев В.Ю. | Сохранение этнической и религиозной идентичности литовскими спецпоселенцами в Бурят-Монголии (1948–1960 гг.) | 134 |

| Сарнова В.В. | Ссыльнопоселенцы из республик Прибалтики на территории Западной Сибири в 1941–1945 гг. | 152 |

| Мондон Э. | Судьба высланных из Западной Украины семей на примере Архангельской области (1944–1960 гг.) | 172 |

| Аблажей Н.Н., Салахова Л.М. | Режимная повседневность: особенности структуры управления и надзора в спецпоселениях | 186 |

| Рожанский М.Я. | По другую сторону депортации: семейные предания и поколенческие мифы | 197 |

| Флиге И.А. | Материализация памяти о депортациях в музеях Литвы | 211 |

- Аблажей Н.Н., Блюм А. (dir.), 2015, Миграционные последствия Второй Мировой Войны: Депортации в СССР и странах Восточной Европы, Том 3, Новосибирск, Наука, 227 ст.

Оглавение

| Блюм А. | Возвращение и память (вместо введения) | 3 | |

Часть 1. Возвращение и память депортации | |||

| Блюм А. | противоречивое завершение сталинизма: медленное освобождение населения, депортированного с западных территорий СССР | 12 | |

| Кустова Э. | просить, убеждать, изворачиваться: литовские спецпереселенцы ходатайствуют о возвращении на родину | 31 | |

| Сарнова В.В. | Материалы из архивно-следственных дел как источник по истории спецссылки | 54 | |

| Эли М. | Размышления о причинах сохранения системы спецпоселений в1953–1957 гг. | 65 | |

| Аблажей Н.Н. | Освобождение из ссылки: решения республиканской комиссии Армянской ССР по пересмотру дел «дашнаков», выселенных в А лтайский край | 73 | |

| Шаповал Ю.И. | Некоторые проблемы адаптации депортированных в Украинев послевоенное время | 82 | |

| Даниэль А.Ю. | память о национальных депортациях в публичном простран-стве 1950–1960-х годов | 89 | |

| Красильников С.А. | Депортанты ХХ века: крестьянская память об изгнаниии возвращении в социум | 98 | |

| Кравери М. | Еврейские судьбы в ГУЛАГе и формы мемориализации: евреи польши и стран Балтии | 112 | |

| Флиге И.А. | память о сибирских могилах | 120 | |

Часть 2. Депортационные операции | |||

| Кретинин С.В. | Интернирование и депортации немецкого национального меньшинства в польше накануне и в начале Второй мировой войны | 138 | |

| Башкуев В.Ю. | Транспортировка и расселение литовского спецконтингента вБурят-Монгольской АССР летом 1948 года | 153 | |

| Дени Ж. | Между «борьбой с бандитизмом» и раскулачиванием: операция«прибой» в Латвии (март 1949 г.) | 170 | |

| Волокитина Т.В. | Болгарские турки: проблема депортаций и переселения(конец 1940-х — начало 1950-х гг.) | 182 | |

| Мурашко Г.П., Слоистов С.М. | К вопросу о некоторых внешнеполитических факторах, определивших послевоенную политику правящих кругов чСР в отношении венгерского национального меньшинства в Словакии(1944–1949) | 196 | |

| Аблажей Н.Н. | Иностранцы, апатриды и репатрианты на спецпоселении вСССР | 213 |