Mémoires Européennes

du Goulag

ThémaTique

Le travail en déportation

Le travail est au cœur de la vie en déportation. Il est toute la vie dans les camps. Il est essentiel tant pour la survie que pour l'insertion dans le monde dans lequel les déportés vont vivre.

Le travail dans les villages de déplacés spéciaux diffère de celui du camp. Dans les premiers, il s'agit le plus souvent d'un travail rural. Dans les camps, les prisonniers sont surtout utilisés aux travaux de construction de villes, de chemins de fer, d'usines et à l’aménagement des bassins houillers et miniers ainsi qu'à leur exploitation. La séparation entre déportés et prisonniers n'est cependant pas tranchée. Il existe, par exemple, des camps agricoles.

Les déportés peuvent survivre en ajoutant un travail complémentaire. Dans les camps, en revanche, le travail forcé constitue 100% de l'activité. Si tous partagent un labeur extrêmement éprouvant, le sommet de la violence est atteint dans les camps. Les déportés découvrent un travail qu'on leur impose. Ils sont souvent recrutés, comme dans un marché aux esclaves, à leur arrivée, par les chefs de kolkhoze. La limite entre travailleurs libres et déportés ou prisonniers n’est pas toujours précise, dans ces lieux où le travail forcé est omniprésent. Souvent, à l’issue de leur peine, les prisonniers restent sur place. Les déplacés spéciaux se mêlent souvent aux locaux, dans les mêmes équipes de travail et avec les mêmes modalités.

Le travail forcé constitue l'un des modes essentiels du développement industriel de l'URSS. Malgré sa très faible rentabilité et ses coûts humains extrêmement élevés, il est omniprésent dans plusieurs régions d’URSS.

Texte : Alain Blum et Emilia Koustova

-

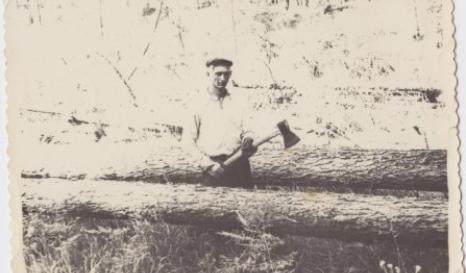

Adam Chwaliński à la coupe du bois

Adam Chwaliński à la coupe du bois

Source: Entretien réalisé en Pologne, le 23/04/2010, par A. Niewiedzial.

Licence CC BY-NC-ND

FermerAdam Chwaliński à la coupe du bois

Dans ces deux extraits Adam Chwaliński raconte comment, âgé de 11 ans et demi, il travaillait dans les forêts sibériennes à la coupe du bois.

-

Adam Chwaliński raconte son travail dans la taïga

Adam Chwaliński raconte son travail dans la taïga

Source: Entretien réalisé en Pologne, le 23/04/2010, par A. Niewiedzial.

Licence CC BY-NC-ND

FermerAdam Chwaliński raconte son travail dans la taïga

Adam Chwaliński raconte comment, âgé de 11 ans et demi, il travaillait dans la taïga.

-

Le travail à la mine

Le travail à la mine

Source: Entretien réalisé en Russie, le 25/07/2015, par A. Blum & I. Tcherneva.

Licence CC BY-NC-ND

FermerLe travail à la mine

Naoum Kleiman raconte le travail à la mine.

-

Jakobs Shats raconte le travail en déportation

Jakobs Shats raconte le travail en déportation

Source: Entretien réalisé en Lettonie, le 12/06/2012, par M. Craveri, J. Denis & V. Nivelon.

Licence CC BY-NC-ND

FermerJakobs Shats raconte le travail en déportation

« Ils nous ont fait descendre du train, nous ont mis dans les voitures et

ils nous ont conduit au nord de Kansk dans le district de Taseevo. Ils nous ont logé chez les habitants, ils nous ont pris les passeports et ils ont donné à mon père un document avec lequel il devait venir toutes les semaines pour marquer sa présence. C’est ainsi que notre séjour sibérien a commencé.

Mes parents ne pouvaient pas faire un travail intellectuel, il n’y étaient pas autorisés. Ils pouvaient seulement accomplir des tâches physiques très lourdes, par exemple le travail dans les forêts, les kolkhozes, dans les camps. Il faut savoir que nous tous, les déportés, étions des habitants des villes et on n’était pas habitués au travaux durs, dans les champs.

Il faut savoir aussi que dans cette région il fait très très froid enhiver, cela peut descendre jusqu’à -50°. On n’était pas préparé à ce froid, nous avions été arrêtés et déportés en juin, nous n’avions pas pris avec nous de vêtements chauds. Il y avait aussi de grands problèmes de ravitaillement, la population locale souffrait aussi du manque d’aliments, et parmi les déportés qui n’arrivaient pas à vendre ou échanger leurs vêtements beaucoup mourraient de faim.

Question : Avez vous fréquenté l’école?

Je n’ai pas fréquenté l’école car je n’avais pas de vêtements chauds pour sortir, car en hiver il fallait avoir des manteaux en fourrure, des chapeaux, des bottes chaudes et je n’en n'avais pas. Ainsi, pendant 3 ans; je n’ai pu fréquenter l’école et ce n’est qu’en 1944 que mes parents ont pu acheter des vêtements, et j’ai pu aller à l’école pendant 2 ans. Nous avons passé 5 ans en Sibérie.

Question : Vous n’alliez pas à l ‘école. Que faisiez-vous ainsi que votre sœur?

On travaillait tous dans la famille; mes parents ont commencé à travailler car si on ne travaillait pas on n’avait pas d’argent et on ne pouvait pas acheter le nécessaire. Ma mère travaillait, ma soeur travaillait.

En 1943 ma sœur aînée a été mobilisée une autre fois, envoyée encore plus à l’est où un chemin de fer était construit à ce moment là.

Question : Quels travaux faisaient votre famille dans la région de Krasnoiarsk?

On abattait les arbres, ma sœur a été mobilisée pour participer au flottage du bois, ma deuxième soeur. J’avais moins de 18 ans, j’étais mineur, mais moi aussi j’allais avec ma mère travailler dans les champs au kolkhoze, j’aidais ma mère pendant les moissons et ainsi je participais au travaux des champs. »

-

Juozas Miliauskas: Tractoriste!

Juozas Miliauskas: Tractoriste!

Source: Entretien réalisé en Russie, le 26/08/2009, par E. Koustova, L. Salakhova & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerJuozas Miliauskas: Tractoriste!

Juozas Miliauskas: «Moi, je travaillais dans les tracteurs et mon frère, il était chez le comptable de notre équipe. J’avais à peu près 19 ans. A cette époque-là, tous les tracteurs dépendaient de la station locale des machines agricoles. Les gens s’exclamaient : “Un tractoriste !” Et ils s’arrêtaient pour nous regarder. Faut dire que c’est pas pareil que de bêcher à la pelle !»

-

Juozas Miliauskas: Tractoriste!

Juozas Miliauskas: Tractoriste!

Source: Entretien réalisé en Russie, le 26/08/2009, par E. Koustova, L. Salakhova & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerJuozas Miliauskas: Tractoriste!

Le progrès technique s'impose à Juozas Miliauskas

Version doublée vers le français avec la voix de Daniel Desesquelle (Radio France Internationale)

-

Elena Talanina : « A 14 ans je travaillais non pas 8 mais 16 heures par jour! »

Elena Talanina : « A 14 ans je travaillais non pas 8 mais 16 heures par jour! »

Source: Entretien réalisé en Russie, le 27/08/2009, par E. Koustova, L. Salakhova & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerElena Talanina : « A 14 ans je travaillais non pas 8 mais 16 heures par jour! »

-

Le travail dans les camps

Le travail dans les camps

Prisonniers construisant une ligne de chemin de fer. Abez, République des Komis (Photographie, Anonyme, 1941). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Prisonniers construisant une ligne de chemin de fer. Abez, République des Komis (Photographie, Anonyme, 1941). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Prisonniers dans une mine, Inta, République des Komis (Photographie, Anonyme, Sans date). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

FermerLe travail dans les camps

Le travail dans les camps diffère du travail des déplacés. Le lieu, souvent inhospitalier à l'extrême, les journées interminables, mais aussi sa nature – travail de mines, travail de construction dans les conditions les plus difficiles qui soient – le rendent à la limite de ce que l'humain peut supporter.

-

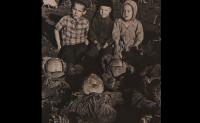

Le travail dans les villages de déportés

Le travail dans les villages de déportés

Enfant affecté aux travaux forestiers (Photographie, Anonyme, Sans date). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Récolte de résine de conifères. Soloviov, district de Nijneoudinsk, région d’Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1950). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Equipe de bûcherons. Korbik, district de Sovetsk, région de Krasnoïarsk (Photographie, Anonyme, 1950-1960). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Travail dans la construction de lituaniennes. Grichev, district de Tcheremkhovo, région d’Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1953). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Flottage du bois sur l'Ienisseï, Igarka, région de Krasnoïarsk (Photographie, Anonyme, 1953). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Construction d'un chemin de fer. Pimia, district de Mana, région de Krasnoïarsk (Photographie, Anonyme, 1951). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Récolte des pommes de terres, Souïetikha, district de Taïchet, région d’Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1954). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Femmes au flottage du bois, république des Komis (Photographie, Anonyme, 1959). Source: Archive privée de Anatolij Smilingis.

Média soumis à droits d'auteur.

Femme à la coupe de bois, république des Komis (Photographie, Anonyme, 1950-1955). Source: Archive privée de Anatolij Smilingis.

Média soumis à droits d'auteur.

Le père de Kazimira Ričkutė au travail, Zulumaï, région d'Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1954). Source: Archive privée de Kazimira Ričkutė.

Média soumis à droits d'auteur.

Le père de Kazimira Ričkutė au travail, Zulumaï, région d'Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1954). Source: Archive privée de Kazimira Ričkutė.

Média soumis à droits d'auteur.

FermerLe travail dans les villages de déportés

Le travail des déplacés

-

La promotion par le travail

La promotion par le travail

Au travail dans la forêt (Photographie, Anonyme, circa 1951). Source: Archive privée de Domas Laurinskas.

Média soumis à droits d'auteur.

Travaux des champs (Photographie, Anonyme, 1951-1965). Source: Archive privée de Domas Laurinskas.

Média soumis à droits d'auteur.

Conducteur d'engin (Photographie, Anonyme, 1951-1965). Source: Archive privée de Domas Laurinskas.

Média soumis à droits d'auteur.

Soudeur (Photographie, Anonyme, 1951-1965). Source: Archive privée de Domas Laurinskas.

Média soumis à droits d'auteur.

Une brigade de travail (Photographie, Anonyme, 1951-1965). Source: Archive privée de Domas Laurinskas.

Média soumis à droits d'auteur.

Conducteur d'engin (Photographie, Anonyme, 1951-1960). Source: Archive privée de Domas Laurinskas.

Média soumis à droits d'auteur.

Réparation d'un engin (Photographie, Anonyme, 1951-1960). Source: Archive privée de Domas Laurinskas.

Média soumis à droits d'auteur.

Une autre époque (années 1970). Commission venant contrôler la pousse des céréales (Photographie, Anonyme, 1970-1980). Source: Archive privée de Domas Laurinskas.

Média soumis à droits d'auteur.

FermerLa promotion par le travail

La mère de Domas ne pouvant travailler, il débute encore jeune à la coupe du bois, puis est embauché pour les travaux de construction. D'ouvrier non qualifié, il devient grutier en 1951, et est employé hors du village spécial, avec l'accord tacite du commandant, surveillé désormais par son employeur. Il poursuit une carrière de conducteur d'engin.

-

Alexandra Belomestnykh, enfant, se met derrière un araire

Alexandra Belomestnykh, enfant, se met derrière un araire

Source: Entretien réalisé en Russie, le 30/08/2009, conduit par E. Koustova, L. Salakhova & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerAlexandra Belomestnykh, enfant, se met derrière un araire

-

Juozas Miliautskas raconte comment il gagne sa vie par le travail agricole

Juozas Miliautskas raconte comment il gagne sa vie par le travail agricole

Source: Entretien réalisé en Russie, le 26/08/2009, conduit par E. Koustova, L. Salakhova & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerJuozas Miliautskas raconte comment il gagne sa vie par le travail agricole

-

Flottage du bois

Flottage du bois

Actualités cinématographiques de Sibérie orientale (Film, Studio des actualités cinématographiques de Sibérie orientale, Circa 1950-1960). Source : Fonds cinématographique de la région d'Irkoutsk.

Média soumis à droits d'auteur

FermerFlottage du bois

Flottage du bois

Ce film est tiré des actualités cinématographiques d'Irkoutsk, et a été réalisé en 1949. Le flottage du bois était le moyen le plus courant de transport du bois issu des grandes exploitations forestières situées en particulier au nord d'Irkoutsk.

-

Jour de semailles

Jour de semailles

Actualités cinématographiques de Sibérie orientale (Film, Studio des actualités cinématographiques de Sibérie orientale, Circa 1950-1960). Source : Fonds cinématographique de la région d'Irkoutsk.

Média soumis à droits d'auteur

FermerJour de semailles

Jour de semailles

-

Kolkhoze Staline

Kolkhoze Staline

Actualités cinématographiques de Sibérie orientale (Film, Studio des actualités cinématographiques de Sibérie orientale, Circa 1950-1960). Source : Fonds cinématographique de la région d'Irkoutsk.

Média soumis à droits d'auteur

FermerKolkhoze Staline

Devenir Soviétique par le travail

La mise en scène du travail au kolkhoze rassemble ici tous les éléments de ce qu'on peut appeler «le soviétisme» : l'arrivée de la mécanisation mais aussi une très forte subsistance du travail non mécanisé. L'organisation collective de l'exploitation agricole, reproduisant presque le travail à la chaîne. On voit aussi des formes de domination non perçues alors, comme celle des hommes sur les femmes, les premiers disposant de tous les attributs du pouvoir (le costume, la mécanique - ici une motocyclette, etc.).

Ce film a été projeté aux actualités cinématographiques de Sibérie orientale, en 1950.

-

Construction d'une voie ferrée

Construction d'une voie ferrée

Actualités cinématographiques de Sibérie orientale (Film, Studio des actualités cinématographiques de Sibérie orientale, Circa 1950-1960). Source : Fonds cinématographique de la région d'Irkoutsk.

Média soumis à droits d'auteur

FermerConstruction d'une voie ferrée

Film projeté aux actualités cinématographiques, en 1950. Rien n'indique si des détenus travaillent ou non sur ce chantier, mais cela est tout à fait possible, car ils étaient très souvent employés à ce type de travaux.