Mémoires Européennes

du Goulag

ThémaTique

Un monde de femmes ?

Nombreux sont les témoins qui se souviennent d’une arrivée dans les baraques en Sibérie, où ne vivaient que des femmes et leurs enfants. Ce monde de femmes revient fréquemment dans les récits, et souvent la seule figure masculine est le commandant qui vient, une fois par mois, pointer les diverses familles assignées à résidence dans un village. Les hommes, leurs pères, sont dans les camps, d’où certains reviendront, d’autres non. Certaines instructions de déportations prennent bien soin d’inclure des «Instructions de séparation de la famille du déporté de son chef».

Il est vrai que l'URSS d'après-guerre est un monde de femmes. La Seconde Guerre mondiale a en effet coûté à l'URSS 26 millions de vies, dont l'essentiel furent des hommes.

Il est vrai aussi que la répression la plus dure a surtout touché les hommes. Avant-guerre, plus de 90 % de la population des camps sont des hommes. Ils sont encore plus de 80 % après-guerre, même si certains camps de femmes existent, comme le fameux camp d'Aljir, au Kazakhstan.

Ce monde est de plus marqué par des relations de domination masculine qui mêle spécialisation au travail, domination politique et policière masculine, etc. Les commandants sont toujours des hommes. Les hommes disposent des métiers les plus qualifiés, alors que les femmes font plus office de main-d’œuvre non qualifiée.

Texte : Alain Blum

-

Source: Entretien réalisé en Russie, le 28/08/2009, par E. Koustova, L. Salakhova & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerGrigori Kovaltchouk: des familles sans père

Audio disponible en : / -

Un monde de femmes

Un monde de femmes

Un monde de femmes

Nombreux sont les témoins qui se souviennent d’une arrivée dans les baraques en Sibérie, où ne vivaient que des femmes et leurs enfants. Ce monde de femmes revient fréquemment dans les récits, et souvent la seule figure masculine est le commandant qui vient, une fois par mois, pointer les diverses familles assignées à résidence dans un village. Les hommes, leurs pères, sont dans les camps, d’où certains reviendront, d’autres non.

FermerCertaines instructions de déportation prennent bien soin d’inclure des «Instructions de séparation de la famille du déporté de son chef». L’homme est considéré comme plus dangereux que la femme et la ségrégation provoquée au goulag est en général très grande.

Il est vrai aussi que la répression la plus dure a surtout touché les hommes. Avant guerre, plus de 90 % de la population des camps sont des hommes. Ils sont encore plus de 80 % après guerre, même si certains camps de femmes existent, comme le fameux camp d'Aljir, au Kazakhstan. Plusieurs instructions d’avant-guerre sont explicitement tournées vers les femmes de déportés, d’ennemis du peuple. Ces instructions mettent en valeur la très forte ségrégation qui domine la répression, non seulement dans les actes mais aussi dans les représentations des autorités répressives.

Cependant, à la féminité du monde de la relégation, se rajoute la féminité particulièrement élevée du monde soviétique de l’après-Seconde Guerre mondiale. L’URSS des années du «second stalinisme» est un monde que la violence du conflit mondial a fortement féminisé, la guerre ayant coûté 26 millions de victimes soviétiques, dont l’essentiel furent des hommes. Les générations adultes, qui ont participé aux combats, sont marquées par un déséquilibre des sexes particulièrement fort.

Statistiques

Les statistiques générales dont on dispose, après la Seconde Guerre mondiale, sur le monde de la relégation, semblent contredire les témoignages que nous avons recueillis. Le 1er juillet 1952, sont décomptés un peu moins de 800 000 hommes, un peu plus d’1 million de femmes, et un peu moins de 900 000 enfants, soit 44% d’hommes parmi les adultes. L’impression des témoins est-elle inexacte ? Ne proposent-ils que la vision du monde soviétique d’après-guerre, et non du monde de la relégation ? Il faut en fait aller plus dans le détail pour conforter leurs témoignages, car plusieurs facteurs expliquent qu’un recensement général des déplacés spéciaux ne fournisse pas la même image que celle proposée par nos témoins. Ces recensements incluent en effet, pour partie, les paysans déportés entre 1929 et 1932, qui le furent sans que soient séparés les hommes des femmes et des enfants. Il en fut de même durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les «peuples punis» furent déportés. Les Allemands de la Volga, Tchétchènes, Ingouches, Grecs, etc. sont emportés en famille, vers les terres d’Asie centrale. Ce sont, en revanche, surtout après-guerre que furent séparés, dans les territoires annexés, les hommes du reste de leur famille, lorsqu’ils étaient soupçonnés de lutter contre le pouvoir soviétique.

Domination masculine

La ségrégation débute dès l’arrestation. Elle se prolonge, différemment, sur les territoires de la déportation, car ce monde est plus sensible encore aux relations de domination masculine qui caractérisent la société soviétique d’après-guerre. Cette domination mêle spécialisation au travail, domination politique et policière, etc. Les commandants sont toujours des hommes. La mécanisation est aisément associée à la figure masculine, quand le travail non qualifié et répétitif fait appel aux femmes. En URSS, les migrations spontanées de travailleurs ne suivent pas les schémas qu’on observe alors en Europe occidentale. Cette dernière a fait largement appel à la main-d’œuvre immigrée de l’étranger pour pallier le déficit d’une main-d’œuvre non qualifiée. En URSS, il n’y a pas eu de tels mouvements migratoires, ni même, dans les années 1970, de mouvement en provenance des Républiques méridionales de l’URSS (Asie centrale), que les autorités perçoivent après la Seconde Guerre mondiale comme réservoir potentiel de main-d’œuvre. Les femmes sont alors souvent là pour pallier cette absence.

-

Femmes en déportation

Femmes en déportation

La jeunesse du kolkhoze: Valli Arrak (à gauche) avec des amies (Photographie, Anonyme, 1949-1957). Source: Archive privée de Valli Arrak.

Média soumis à droits d'auteur.

La jeunesse du kolkhoze: Valli Arrak (à gauche) avec des amies (Photographie, Anonyme, 1949-1957). Source: Archive privée de Valli Arrak.

Média soumis à droits d'auteur.

« Costumes sibériens », 23 novembre 1952 (Dessin, Valli Arrak, 1952). Source: Archive privée de Valli Arrak.

Média soumis à droits d'auteur.

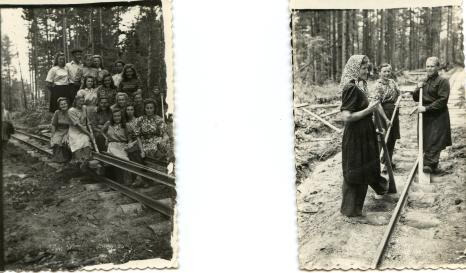

Une brigade de femmes au travail en Bouriatie (Photographie, Anonyme, 1953-1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Une brigade féminine à la construction du chemin de fer en Bouriatie (Photographie, Anonyme, 1953-1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Une brigade de travail à la coupe de bois en Bouriatie (Photographie, Anonyme, 1952). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Une brigade féminine à la construction du chemin de fer en Bouriatie (Photographie, Anonyme, 1953-1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Femmes au travail (Photographie, Anonyme, 1953-1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Un anniversaire (Photographie, Anonyme, 1953-1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

La mère d'Antanas Kybartas au sein d'un groupe de femmes travaillant à la construction du chemin de fer (la mère d'Antanas Kybartas est la première de droite) (Photographie, Anonyme, 1947-1958). Source: Archive privée de Antanas Kybartas.

Média soumis à droits d'auteur.

Déportés d'un même wagon. Anatanas Kybartas est l'enfant le plus petit à droite (Photographie, Anonyme, circa 1947-1948). Source: Archive privée de Antanas Kybartas.

Média soumis à droits d'auteur.

L'enterrement de la sœur de Danuta Wojciechowska au Kazakhstan (Photographie, Anonyme, 1940-1944). Source: Archive privée de Danuta Wojciechowska.

Média soumis à droits d'auteur.

Fête dans un village de relégation dans la région de Tomsk (Photographie, Anonyme, 1958). Source: Archive privée de Irina Tarnavska.

Média soumis à droits d'auteur.

Un mariage dans un village de relégation dans la région de Tomsk (Photographie, Anonyme, 1958). Source: Archive privée de Irina Tarnavska.

Média soumis à droits d'auteur.

Lituaniennes à Kaltouk (Photographie, Anonyme, 1950). Source: Archive privée de Larisa Salakhova.

Média soumis à droits d'auteur.

De gauche à droite, Alexandra Fotieva, sa mère Elena Suhorukih, et ses deux soeurs cadettes, Anna Fedorenko (née en 1928) et Ekaterina Sidorova (née en 1938), Iarensk (région d’Arkhangelsk) (Photographie, Anonyme, circa 1948-1952). Source: Archive privée de Alexandra Fotieva.

Média soumis à droits d'auteur.

Alexandra Fotieva à 15 ans (2ème rang à droite) et ses camarades de 6ème devant le mur de l’école. Au 3ème rang complètement à gauche, l’instituteur Evgenij Okolzin. République de Carélie, village spécial Verhnjaja Idel’, 27 juin 1940. (Photographie, Anonyme, 27.06.1940). Source: Archive privée de Alexandra Fotieva.

Média soumis à droits d'auteur.

Juste après l’arrivée en déportation à Bulak, région d'Irkoutsk, la mère d’Anna Kovalchuk et tous ses enfants (Photographie, Anonyme, circa 1948). Source: Archive privée de Anna Kovalchuk-Tarasova.

Média soumis à droits d'auteur.

FermerFemmes en déportation

Ces photos n’ont pas toutes pour ambition de démontrer la très forte présence de femmes en relégation. Certaines, en effet, sont plutôt l’expression d’une forte ségrégation : les brigades de travail pouvaient être ainsi organisées, en séparant hommes et femmes. La sociabilité était aussi souvent fondée sur un regroupement des filles entre elles et des garçons entre eux.

Parfois, en revanche, les photos montrent très clairement la forte présence féminine.

Quoi qu’il en soit, elles expriment une certaine atmosphère, dans laquelle la question du genre est essentielle.

-

Femmes au travail

Femmes au travail

Une brigade féminine à la construction d'un chemin de fer. Pimia, district de Mana, région de Krasnoïarsk (Photographie, Anonyme, 1951). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

La récolte des pommes de terres en déportation. Souïetikha, district de Taïchet, région d’Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1954). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Trois lituaniennes âgées en déportation. Région de Tomsk (Photographie, Anonyme, 1954). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Deux lituaniennes au débardage. Au dos de la photo: « Deux jeunes Lituaniennes à la place d’un cheval… Le travail très difficile… je n’ai pas encore 17 ans ». Région de Krasnoïarsk, en 1949. (Photographie, Anonyme, 1949). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Deux femmes en relégation tirant un traîneau avec du bois de chauffage (Photographie, Anonyme, Sans date). Source: Musée des occupations et des luttes pour la liberté, Vilnius, Lituanie.

Média soumis à droits d'auteur.

Des relégués à côté d'un dépôt de bois coupé (Photographie, Anonyme, Sans date). Source: Musée des occupations et des luttes pour la liberté, Vilnius, Lituanie.

Média soumis à droits d'auteur.

Leonid Neizer dans un groupe d'hommes et de femmes devant un camion. Pantyj, district de Lena, région d'Arkhangelsk (Photographie, Anonyme, circa 1960). Source: Archive privée de Leonid Neizer.

Média soumis à droits d'auteur.

Une brigade de femmes au travail en Bouriatie (Photographie, Anonyme, 1953-1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Une brigade féminine à la construction du chemin de fer en Bouriatie (Photographie, Anonyme, 1953-1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Une brigade de travail à la coupe de bois en Bouriatie (Photographie, Anonyme, 1953-1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Femme à la coupe de bois, république des Komis (Photographie, Anonyme, 1950-1955). Source: Archive privée de Anatolij Smilingis.

Média soumis à droits d'auteur.

La sœur de Algimantas-Povilas Zvirblis, Augenia (2ème à partir de la gauche) avec les amies, au travail dans la forêt, région d'Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1951). Source: Archive privée de Algimantas-Povilas Žvirblis.

Média soumis à droits d'auteur.

Adele, sœur aînée de Algimantas-Povilas Zvirblis, avec un cheval sauvage, région d'Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1954). Source: Archive privée de Algimantas-Povilas Žvirblis.

Média soumis à droits d'auteur.

La sœur de Algimantas-Povilas Zvirblis, Augenia (1ère à gauche), coupe le bois dans la Taïga, région d'Irkoutsk (Photographie, Anonyme, 1953). Source: Archive privée de Algimantas-Povilas Žvirblis.

Média soumis à droits d'auteur.

La "brigade des tractoristes" où travaillait Valli Arrak, district de Tcherlak, région d'Omsk, Sibérie (Photographie, Anonyme, 1949-1957). Source: Archive privée de Valli Arrak.

Média soumis à droits d'auteur.

La "brigade des tractoristes" où travaillait Valli Arrak, district de Tcherlak, région d'Omsk, Sibérie (Photographie, Anonyme, 1949-1957). Source: Archive privée de Valli Arrak.

Média soumis à droits d'auteur.

Travaux forestiers, les femmes au débardage (Photographie, Anonyme, 1956-1959). Source: Archive privée de Valentina Berezutskaia.

Média soumis à droits d'auteur.

Miia Jogiaas et des co-détenues à Vorkuta, en hiver (Photographie, Anonyme, 1955). Source: Archive privée de Miia Jõgiaas.

Média soumis à droits d'auteur.

Femmes travaillant à la construction du chemin de fer. La mère d'Antanas Kybartas est la première à partir de la droite (Photographie, Anonyme, 1947-1958). Source: Archive privée de Antanas Kybartas.

Média soumis à droits d'auteur.

FermerFemmes au travail

De très nombreuses photos, prises au travail, montrent des groupes de femmes, parfois quelques hommes avec elles, suggérant ainsi que ce monde de la déportation était souvent très féminin. On ne peut cependant exclure que, parfois, les brigades de travail étaient organisées de façon à séparer hommes et femmes.

Quoi qu'il en soit, ces photos montrent que les femmes étaient occupées à de très nombreux travaux de force, traditionnellement, en cette époque, tenus par des hommes.

-

Grigori Kovaltchouk évoque l'absence des hommes

Grigori Kovaltchouk évoque l'absence des hommes

Source: Entretien réalisé en Russie, le 28/08/2009, conduit par E. Koustova, L. Salakhova & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerGrigori Kovaltchouk évoque l'absence des hommes

-

Grigori Kovaltchouk: l'absence des hommes adultes

Grigori Kovaltchouk: l'absence des hommes adultes

Source: Entretien réalisé en Russie, le 28/08/2009, par E. Koustova, L. Salakhova & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerGrigori Kovaltchouk: l'absence des hommes adultes

Audio disponible en : /