Mémoires Européennes

du Goulag

ThémaTique

Les lieux de la déportation

-

Antanas Panavas: Vivre ensemble entre «nationalités»

Antanas Panavas: Vivre ensemble entre «nationalités»

Source: Entretien réalisé en Lituanie, le 26/10/2009, par J. Mačiulytė.

Licence CC BY-NC-ND

FermerAntanas Panavas: Vivre ensemble entre «nationalités»

Antanas Panavas: « Nous nous sommes habitués, mais au début la Sibérie nous semblait si lugubre, si grise, si inhospitalière. Puis, au printemps, ces mêmes champs sont devenus si verts, si beaux, et nous avons fait aussi connaissance avec les gens. On s’habitue… la population locale…nos voisins russes… et il y avait plusieurs nationalités. Voyez-vous, les Russes étaient en minorité dans ce village. Le village avait été grand. Quand un fils partait à l’armée, il ne revenait pas, il s’installait en ville, et il aidait comme il pouvait sa mère, ses frères, etc. à s’en aller. Et tous ceux qui ont pu sont partis en ville. Les Allemands de la Volga étaient en majorité dans le village. Ils étaient très aimables avec nous et nous avons fait connaissance avec eux. Ils étaient aussi catholiques. Ensuite… en ville … jusqu’en 1953.... Il y avait aussi des Kalmouks qui étaient aimables avec nous. Ils étaient très aimables. C’étaient des gens honnêtes, pas méchants. Il y avait aussi d’autres peuples comme les Tchouvaches, les Ukrainiens … mais la majorité c’était des Lituaniens et des Allemands. Les Lituaniens vivaient entre eux de manière aimable.»

-

Trajectoire spatiale de la famille Ruzgys

Trajectoire spatiale de la famille Ruzgys

La famille Ruzgys en Sibérie. Rimgaudas est le premier à partir de la droite. (Photographie, Anonyme, 1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Kuršenai, où a été arrêté Rimgaudas Ruzgys en 1948 (Carte, Google, 2012). Source: Archives sonores - Mémoires européennes du Goulag.

Média soumis à droits d'auteur.

Le départ - La Lituanie (Carte de trajectoire spatiale de la famille Ruzgys) (Carte, Mindaugas Baltrušaitis, 2012). Source: Archives sonores - Mémoires européennes du Goulag.

Média soumis à droits d'auteur.

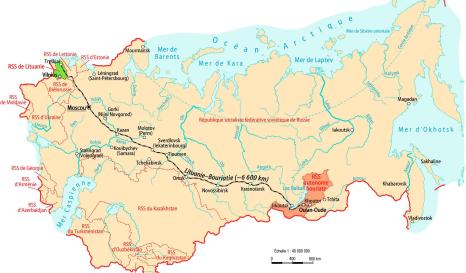

De Lituanie en Bouriatie - Carte du trajet, fait en 1948 (Carte, Mindaugas Baltrušaitis, 2012). Source: Archives sonores - Mémoires européennes du Goulag.

Média soumis à droits d'auteur.

Carte de la trajectoire de déportation de la famille Ruzgys (Carte, Mindaugas Baltrušaitis, 2012). Source: Archives sonores - Mémoires européennes du Goulag.

Média soumis à droits d'auteur.

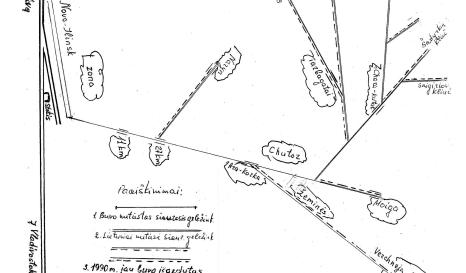

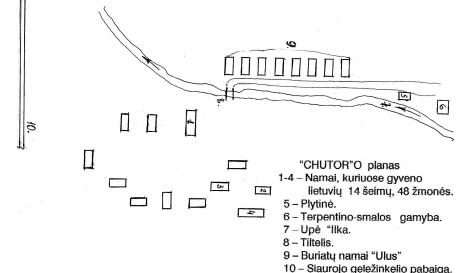

Plan du peuplement dans le district de Zaïgraievo en Bouriatie (Sibérie), dessiné par Rimgaudas Ruzgys (Dessin, Rimgaudas Ruzgys, Sans date). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Le plan des lieux où est allé Rimgaudas Ruzgys, replacés sur une carte contemporaine (Carte, Rimgaudas Ruzgys et Alain Blum, 2012). Source: Archives sonores - Mémoires européennes du Goulag.

Média soumis à droits d'auteur.

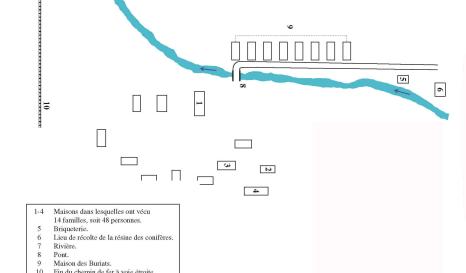

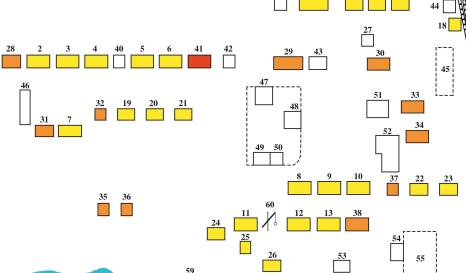

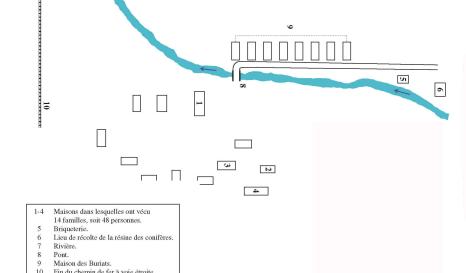

Plan du village de Khoutor en Bouriatie (Sibérie), dessiné par Rimgaudas Ruzgys. Ce village n'existe plus aujourd'hui. (Dessin, Rimgaudas Ruzgys, Sans date). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Plan du village de Khoutor en Bouriatie (à partir du dessin de Rimgaudas Ruzgys). Ce village n'existe plus aujourd'hui. (Dessin, S.C. - UMR 5281 - ART-Dev - CNRS, 2011). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

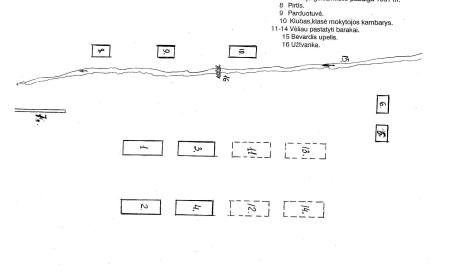

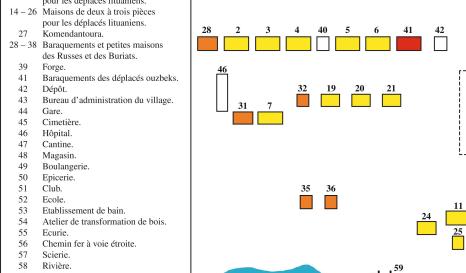

Plan du village de Moiga en Bouriatie (Sibérie), dessiné par R. Ruzgys. Ce village n'existe plus aujourd'hui (Dessin, Rimgaudas Ruzgys, Sans date). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

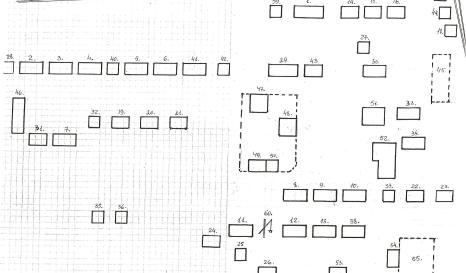

Plan du village de Kara-Khoutoul en Bouriatie (Sibérie) dessiné par R. Ruzgys (Dessin, Anonyme, Sans date). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Plan du village de Khara-Koutoul (à partir du dessin de Rimgaudas Ruzgys) (Dessin, S.C. - UMR 5281 - ART-Dev - CNRS, 2011). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Plan du village de Khara-Koutoul (légende) où a vécu en relégation Rimgaudas Ruzgys (Dessin, S.C. - UMR 5281 - ART-Dev - CNRS, 2011). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

FermerTrajectoire spatiale de la famille Ruzgys

Au mois de mai 1948, la famille paysanne lituanienne Ruzgys est arrêtée près de Šiauliai et est déportée. Après deux semaines de voyage le convoi des déplacés arrive en Bouriatie en Sibérie orientale au sud-est du lac Baïkal. Par petits groupes, les déplacés sont installés dans des petits wagons sans toit du chemin de fer et répartis dans les différents villages. Le peuplement du territoire par les déplacés s’est fait par des chemins de fer à voie étroite qui allaient dans les vallées des montagnes Iablonovy. La famille Ruzgys avec quinze autres familles est placée dans le petit hameau de Khoutor.

Avant que l’hiver sibérien hâtif n’arrive, les déplacés se hâtent de construire un nouveau village de baraquements, Moïgua, dans la taïga, en prolongeant le chemin de fer à voie étroite.

Cependant, le village n’existera que quelques années. Tout le bois de cette vallée fut coupé et il fallut construire un nouveau village dans une autre vallée où il y avait beaucoup de bois et donc du travail pour plusieurs années. La vie dans le village de Khara-Koutoul, peuplé en grande partie par des Lituaniens, était plus confortable : les logement plus spacieux, les équipements et services de première nécessité présents.

Rimgaudas avait un grand avantage par rapport aux autres déplacés. Il était un homme libre parce que ses parents avaient réussi à modifier sa date de naissance en le rajeunissant d’un an. Mais cet avantage d’homme libre va se retourner contre lui. Alors que les déplacés n’étaient pas appelés à l’armée, Rimgaudas doit quitter le village pour faire son service militaire dans l’armée soviétique. Il est envoyé à Khabarovsk près de la frontière avec la Chine. La famille déménage dans le village de Novoïlinsk, dernière destination de la famille en Sibérie.

En 1960, après trois ans et demi de service militaire, Rimgaudas Ruzgys rentre en Lituanie et s’installe à Vilnius. Au début des années 1960 ses parents, son frère et sa sœur rentrent à leur tour en Lituanie et s’installent aussi à Vilnius, leur maison familiale ayant été occupée par d’autres personnes.

-

Beauté de la Sibérie

Beauté de la Sibérie

Source: Entretien réalisé en Russie, le 25/07/2015, par A. Blum & I. Tcherneva.

Licence CC BY-NC-ND

FermerBeauté de la Sibérie

Naoum Kleiman, autorisé à aller dans un internat situé à 8 km du village où sa famille est exilée, découvre l'incroyable beauté d'un soleil levant à travers les hautes herbes.

-

Rimgaudas Ruzgys: Premiers jours à Khoutor

Rimgaudas Ruzgys: Premiers jours à Khoutor

Source: Entretien réalisé en Lituanie, le 17/04/2010, par A. Blum & E. Koustova.

Licence CC BY-NC-ND

FermerRimgaudas Ruzgys: Premiers jours à Khoutor

Rimgaudas Ruzgys décrit ses premiers jours de vie dans le village de Khoutor.

«Ensuite, on est parti avec des chevaux du chemin de fer à voie étroite jusqu’au village… Le village était environ à un demi-kilomètre, un kilomètre. Chacun a pris ses affaires. On nous a amenés dans une maison bâtie comme en Sibérie, en rondins, typique comme nous l’avons vu. Elle était divisée en quatre pièces : un couloir et quatre petites pièces. On nous a mis à cinq familles dans cette maison. La première nuit, on ne pouvait pas se coucher ni s’allonger, il n’y avait que les murs et rien d’autre. La maison avait uniquement des cloisons en planches pour séparer un peu. Nous nous sommes couchés tant bien que mal sur nos sacs et nous nous sommes fait attaquer par les punaises. Quand les punaises ont attaqué, on s’est levé et il y en avait partout : partout sur les bras, les insectes attaquaient partout et on ne savait pas où se mettre. Tout le monde avait faim après ce voyage, personne n’avait mangé chaud. Le lendemain, tous ont placé des pierres dehors, et ceux qui avaient des casseroles ou des seaux ont commencé à préparer quelque chose à manger, quelque chose de chaud. Ceux qui avaient quelque chose… il n’y avait aucun magasin. La première nuit, quand nous sommes entrés dans la maison, nous avons barricadé la porte d’entrée. On se disait qu’on ne sait jamais, qu’on avait amené des étrangers ; les gens locaux avaient des couteaux car ils leur avaient dit que c’était des bandits. Nous nous sommes enfermés, barricadés de l’intérieur pour que la population locale n’entre pas dans la maison où nous passions la nuit. Voilà, c’est comme ça que nous nous sommes installés.»

-

Rimgaudas Ruzgys: La construction d’un village

Rimgaudas Ruzgys: La construction d’un village

Source: Entretien réalisé en Lituanie, le 17/04/2010, par A. Blum & E. Koustova.

Licence CC BY-NC-ND

FermerRimgaudas Ruzgys: La construction d’un village

Rimgaudas Ruzgys raconte la construction du village de Moïgua.

«Ce lieu s’appelait Moïga. Là-bas, comme d’habitude, ils avaient construit uniquement quelques baraques, mais il fallait héberger tout le monde. Donc, ils ont parqué trois ou quatre familles par pièce, autant qu’ils ont pu. Il y avait au centre de la pièce un tonneau avec des trous et une cheminée en sortait pour chauffer un peu à l’intérieur. L’entrée était sans vestibule, directement sur l’extérieur. Quand on a commencé à chauffer en hiver, il faisait environ -40°C dehors : un grand froid. A l’intérieur, les rondins étaient en bois vert, l’eau se condensait et coulait sur les murs ; des gouttes tombaient sur la tête. On n’avait pas de planches car il n’y avait aucune scierie. Il a donc fallu fabriquer le plancher en fendant les rondins. On a fendu les rondins en planches qu’on a utilisées pour fabriquer une sorte de plancher. Et la même chose pour le plafond : il fallait couvrir un peu et on a utilisé ce type de planches. On employait de grands pins, des rondins de 2-3 mètres de long, et sans branches car c’était plus simple à fendre. On a mis une couche de terre sur le plancher pour que ce soit plus chaud. Quand ils construisaient les baraques, ils ne faisaient pas de fondations. On construisait sur des souches ou des poteaux. A la place des fondations, on empilait sur un mètre de haut environ de la terre sur les côtés jusqu’aux fenêtres pour que le froid ne passe pas par le dessous. Voilà comment s’est passé notre premier hiver.»

-

Les lieux de la déportation

Les lieux de la déportation

Tit Ary en RSSA de Iakoutie dans le delta de la Léna (Photographie, Anonyme, 1953). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

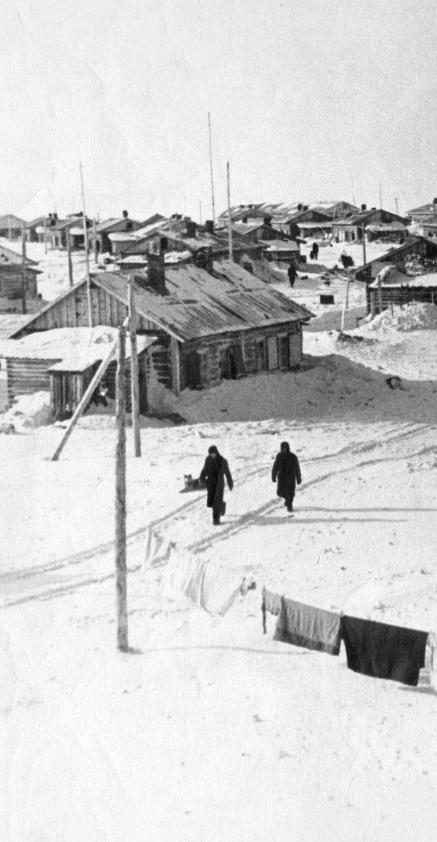

Village de déplacés. District de Daourie, région de Krasnoïarsk. (Photographie, Anonyme, 1953). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

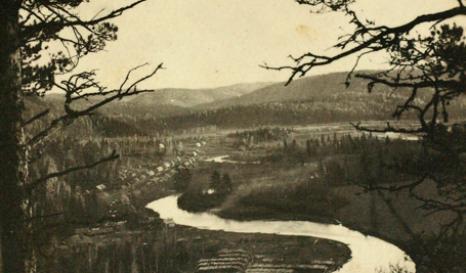

Village de déplacés en Sibérie (Photographie, Anonyme, Sans date). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Les funérailles de Danielius Navardauskas, Verkhnij Nary, District de Zaigraevo, Bouriatie (Photographie, Anonyme, circa 1950-1955). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Cimetière et tombe lituanienne en Sibérie (Photographie, Anonyme, circa 1950-1955). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

FermerLes lieux de la déportation