Mémoires Européennes

du Goulag

ThémaTique

Le transport

Entre l’arrestation et la relégation, la forme des trajets se répète de façon étonnamment identique. Arrêté dans un village, souvent parti sur une charrette jusqu’à la station de train la plus proche, où déjà d’autres attendent, ainsi commencent presque tous les récits. Le train est un long convoi de wagons à bestiaux, pas toujours équipés de châlits, parfois chacun reste à même le sol. Là, les personnes s’entassent, de tous sexes et de tous âges. Le voyage est alors long, très long, sans que la destination n’ait jamais été indiquée au départ. L’arrivée est brutale, inattendue. En général, la station est petite, au milieu de nulle part, mais le bout du voyage n’est pas là. Il faut ensuite continuer en voiture ou en camion vers la destination finale, ou attendre un temps dans des baraques qu’on vienne les chercher. Encore quelques dizaines de kilomètres avant de se retrouver à la première étape de la déportation.

Texte : Alain Blum

-

L'arrestation et le trajet

L'arrestation et le trajet

Source: Entretien réalisé en Russie, le 25/07/2015, par A. Blum & I. Tcherneva.

Licence CC BY-NC-ND

FermerL'arrestation et le trajet

La famille de Naoum Kleiman est déporté le 6 juillet 1949. Il se souvient que le lieutenant qui commandait le détachement était très attentif et les a aidés. Raconte le voyage jusqu'à Gurievsk. Débarqués dans la gare de Belova, puis transportés jusqu'à Novokuznetsk, alors Stalinsk. Prennent alors un chemin de fer à voie étroite jusqu'à Gurievsk, puis on les conduit dans un petit village abandonné, Iunka, où il y avait d'anciennes mines d'or.

Souligne qu'a eu de la chance d'être dans le second convoi et non le premier, car le premier a été envoyé dans la région d'Irkoutsk, beaucoup plus dure, alors que le second, le leur, a été envoyé dans la région de Kouzbass, moins difficile à vivre.

-

Le voyage des déportés

Le voyage des déportés

Le voyage des déportés

Entre l’arrestation et la relégation, la forme des trajets se répète de façon étonnamment identique, dans presque tous les récits. Arrêté dans un village, on part sur une charrette, souvent, jusqu’à la station de train la plus proche, où attendent déjà d’autres futurs déportés. Le train est un long convoi de wagons à bestiaux, souvent équipés de châlits, parfois chacun reste à même le sol. Les personnes s’entassent dans ces wagons, de tous sexes et de tous âges. Le voyage est alors long, très long, sans que la destination n’ait jamais été indiquée au départ. L’arrivée est brutale, étonnante ; rien ne signalait qu’on était au bout du voyage en train. En général, la station est petite, au milieu de nulle part, mais le trajet ne s’arrête pas là. Soit ils continuent de suite, en voiture ou en camion, vers leur destination finale. Soit les déportés attendent, un temps, dans des baraques, qu’on viennent les chercher. Encore quelques dizaines, de kilomètres avant de se retrouver dans le lieu qui sera la première étape de la déportation.

Souvent, lors du trajet en train, des voies uniques imposent de longs arrêts en gare, pour laisser passer un autre convoi, dans l’autre sens. Le train arrive à une gare quelconque, perdue en Sibérie, retourne en arrière, repart pour un trajet qui ne semble jamais direct. Les hommes et les femmes s’organisent, isolent un coin du wagon qui devient les toilettes, un trou dans le sol, un seau. Ils cherchent à préserver un minimum de pudeur. Si les enfants ne sont pas gênés, ils perçoivent la gêne des femmes. Les portes restent fermées, seules parfois quelques lucarnes permettent d’apercevoir les environs. Les uns ont apporté de la nourriture, d’autres essaient de saisir quelques denrées lors des arrêts. L’eau chaude est essentielle, et souvent elle est donnée dans les gares, où l’un des voyageurs part à sa recherche, sans s'éloigner, sous l’œil de l’escorte. Les soldats d’escorte n’apparaissent que lors des haltes, quand les wagons s’entrouvrent. Ils ne montrent pas de signes de violence particulière, mais les enfants entendent leurs tirs lorsque certains tentent de s’enfuir. Parfois ces fuyards réussisent à disparaître dans les forêts. Nul, bien entendu, ne saura alors ce qu’ils sont devenus. Dans ce trajet vers l’inconnu et l’incertain, certains repères comme la traversée d’un fleuve, le passage de l’Oural et de ses montagnes, la vision de la taïga, prennent une grande importance. Chacun y va de son interprétation sur le lieu traversé, sur la signification des changements. Derrière ces récits qui se répètent, apparaissent des différences. Les trajets de 1941 et de 1944 sont à l’évidence beaucoup plus douloureux, la faim et l’épuisement étant très présents, que ceux de 1949, période plus éloignée de la guerre. Ces récits renvoient aussi aux premières déportations massives, associées à la collectivisation de 1929-1930, qui étaient souvent improvisées. «Déportations-abandon» (N. Werth) dans lesquelles les déportés étaient parfois laissés en pleine nature. Celles que les témoins relatent ici ne le sont en général pas. L’organisation est plus claire, ils sont accueillis, même si c'est souvent dans des conditions très difficiles. Les instructions, publiées par les organes du ministère de l’Intérieur en charge de la déportation, décrivent finalement assez bien, dans le détail, ce que racontent aujourd’hui, les témoins. Alain BlumFermer -

Témoignage de Rafaïl Rosental

Témoignage de Rafaïl Rosental

Source: Entretien réalisé en Lettonie, le 11/06/2008, par J. Denis & M. Craveri.

Licence CC BY-NC-ND

FermerTémoignage de Rafaïl Rosental

Audio disponible en : /«[...] Je me souviens… Quand nous avons été amenés à la gare de Šķirotavail y avait des wagons de marchandises où on entassait les gens. Le soir même, ils ont séparé les hommes des femmes et je crois entendre encore les pleurs des femmes. Ce dont je me souviens le plus, pendant ce long voyage vers la Sibérie, c’est l’odeur du kipitka, l’eau chaude que l’on nous donnait à boire dans les gares. Je me souviens des soldats entre les wagons… C’était l’été, il faisait chaud, le voyage était assez confortable. Oui, on nous déportait, mais ma mère était près de moi et mon père, lui, avait déjà été pris.»

-

Deviner la destination finale - une obsession de Kasimirs Gendels

Deviner la destination finale - une obsession de Kasimirs Gendels

Source: Entretien réalisé en Lettonie, le 13/01/2009, par J. Denis & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerDeviner la destination finale - une obsession de Kasimirs Gendels

Après avoir retrouvé son père miraculeusement avant de monter dans le wagon, Kasimirs Gendels et sa famille sont, avec d’autres déportés, déplacés vers l’est. Face à l’absence totale d’indication sur la destination finale, le groupe de déportés tente de s’orienter au gré des directions successives prises par le convoi : vers le nord – allons-nous vers les terribles mines du Grand Nord ?, vers le sud – rejoindrons-nous le Kazakhstan ?

-

L’«enfer russe»

L’«enfer russe»

Source: Entretien réalisé en Lettonie, le 17/06/2008, par J. Denis.

Licence CC BY-NC-ND

FermerL’«enfer russe»

En train, Austra Zalcmane écoute les adultes maudirent la Russie qu’ils comparent à l'enfer. Ainsi se forge l’idée, dans l’esprit de la petite fille, que les déportés vont être précipités dans un monde en flammes. Elle redoute avec terreur le passage et l’arrivée en Russie.

-

La surveillance se relâche

La surveillance se relâche

Source: Entretien réalisé en Lettonie, le 13/01/2009, par J. Denis & A. Blum.

Licence CC BY-NC-ND

FermerLa surveillance se relâche

Une fois l’Oural passé, les soldats ne se donnent même plus la peine de surveiller scrupuleusement le convoi où voyagent Kasimirs Gendels et sa famille – où pouvaient-ils bien s’échapper ?

-

Le voyage en bateau d’Austra

Le voyage en bateau d’Austra

Source: Entretien réalisé en Lettonie, le 17/06/2008, par J. Denis.

Licence CC BY-NC-ND

FermerLe voyage en bateau d’Austra

Le transport fluvial marque également le trajet des déportés vers leur destination finale. Ainsi, arrivée à Krasnoïarsk, Austra Zalcmane et les autres déportés embarquent sur un bateau et remontent le fleuve vers des destinations plus lointaines. Durant le trajet, après avoir remarqué une voie d’eau, tous craignent de couler et de périr.

-

Udo Ehling : Le transport de Fünfeichen à Brest-Litovsk

Udo Ehling : Le transport de Fünfeichen à Brest-Litovsk

Source: Entretien réalisé en Allemagne, le 24/01/2009, par M. Griesse.

Licence CC BY-NC-ND

FermerUdo Ehling : Le transport de Fünfeichen à Brest-Litovsk

« MG. Vous venez de dire que le temps de transport était important. Combien de temps le voyage a duré ? quand êtes-vous arrivé à Brest-Litovsk et comment cela s'est-il passé ? Je sais que c’est là où vous auriez pu continuer vers Vorkouta.

Udo Ehling. Oui, oui, bien sûr. C’est la que nous avons une visite de contrôle devant un médecin.

MG. Combien de temps cela a-t-il duré entre votre arrestation et l'arrivée à Brest-Litovsk ?

UE. Oui. Après mon internement, le transport a commencé le 30 janvier 1946.

MG. Donc vous y êtes resté aussi longtemps qu'à Fünfeichen. C’est comparable.

UE. Oui, aussi longtemps.

MG. OK. Je ne le savais pas.UE. Oui, c'est la même durée qu’à Fünfeichen. [Quand on y pense, le désir/le souvenir apparaît, puis s'estompe]. C'était une illusion.

MG. Donc Fünfeichen plus longtemps qu'à Bautzen, ou comparable ?

UE. Bautzen, c'était de mars 1947 à juillet 1948. Fünfeichen, ca a duré le plus longtemps. Oui [pour le transport] c'était dans des wagons à bestiaux. Je crois que ça a duré douze jours. C’est ce que j’ai supposé entre Fünfeichen et le passage en Pologne. Et c'était dans un wagon à bestiaux, en plus, entre les uns et les autres enfin, c'était environ 50 à 60 personnes. Oui. J'étais à côté de la cuve [pour uriner]. Et cette cuve était vidée une fois par jour. Le wagon était scellé, plein de courants d'air et il faisait un froid glacial. Et puis il y avait la faim. Tous les deux jours seulement, on nous jetait du pain qui était gelé. Et je l'ai toujours mangé tout de suite pour que personne ne puisse me le prendre. » -

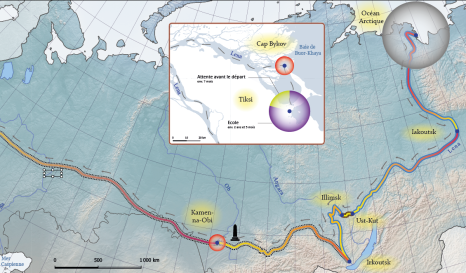

Un long voyage vers la mer des Laptev

Un long voyage vers la mer des Laptev

Source: Entretien réalisé en Lituanie, le 30/04/2010, par M. Craveri.

Licence CC BY-NC-ND

FermerUn long voyage vers la mer des Laptev

Audio disponible en : /David Jozefovitch, déporté dans l'Altaï, est ensuite à nouveau déporté au delà du cercle polaire arctique.

(récit abrégé - récit complet avec la biographie de David Jozefovitch)

-

Camions sur le fleuve Léna, gelé

Camions sur le fleuve Léna, gelé

Actualités cinématographiques de Sibérie orientale. (Film, Studio des actualités cinématographiques de Sibérie orientale, Circa 1950-1960). Source : Fonds cinématographique de la région d'Irkoutsk.

Média soumis à droits d'auteur

FermerCamions sur le fleuve Léna, gelé

Cet extrait des actualités cinématographiques de Sibérie orientale date de 1948. Il ne met pas en scène des déportés, mais montre bien l’atmosphère de ces régions sibériennes où, l'hiver, les routes sont ouvertes sur la glace du Baïkal ou des fleuves qui traversent la région.

Source: Archives cinématographiques, Irkoutsk

-

Modes de transport

Modes de transport

Char à bœufs (Photographie, Anonyme, 1950). Source: Archive privée de Valli Arrak.

Média soumis à droits d'auteur.

Bronius Zlatkus devant un camion de transport (Photographie, Anonyme, circa 1950). Source: Archive privée de Bronius Zlatkus.

Média soumis à droits d'auteur.

Camion accidenté dans une zone d'abattage sibérienne (Photographie, Anonyme, Sans date). Source: Musée des occupations et de la lutte pour la liberté.

Média soumis à droits d'auteur.

Rimgaudas Ruzgys et sa moto (Photographie, Anonyme, 1955). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

Un train amenant les relégués à un mariage (Photographie, Anonyme, 1956). Source: Archive privée de Rimgaudas Ruzgys.

Média soumis à droits d'auteur.

FermerModes de transport

Les photos présentées ici n'ont, en général, pas été prises au moment de la déportation, mais au cours des années qui suivent. Elles montrent les modes de transports courants dans les villages sibériens à la fin des années 1940 et durant les années 1950.