Cet article est une adaptation d’une contribution d’Emilia Koustova parue sous le titre “Equalizing Misery, Differentiating Objects: The Material World of the Stalinist Exile” dans l’ouvrage Material Culture in Russia and the USSR: Things, Values, Identities. 2017, Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc. All other rights reserved.

Misère égalisatrice, objets différenciateurs :

Le monde matériel de l’exil stalinien

Résumé

De retour dans leurs pays d’origine, les déportés du goulag racontent leur histoire et les conditions de leur survie. Les objets (ou leur absence) ponctuent les souvenirs durant les entretiens. Ils sont au cœur de la vie en déportation, permettant la survie matérielle (outils, vêtements, édredons…) et symbolique (sabots de bois traditionnels emmenés de Lituanie, broderies…). Ils permettent aussi de tisser des liens avec les autres déplacés, et parfois même avec leurs geôliers.

Certains objets sont ainsi supports des savoir-faire (outils agricoles, fusils de chasse), véhicules culturels de l’exil. La culture matérielle de l’exil se donne à voir dans la production photographique, illustrant l’évolution des conditions de vie, qui s’humanisent petit à petit et deviennent moins misérables à partir des années 1950.

Cette épaisseur sociale des objets parcourt les nombreux témoignages collectés dans le cadre du Projet Archives sonores – Mémoires européennes du Goulag.

Introduction

Nous avons rencontré Olga Vidlovs’ka, âgée à l’époque de 90 ans, dans sa petite maison de Nikileï, village situé au fin fond de la région d’Irkoutsk. Bien que très faible et alitée, elle a tenu à nous recevoir pour raconter l’histoire de sa déportation de la région de Ternopil (Ukraine occidentale) en 1944. Le récit de sa très difficile survie dans les campagnes sibériennes était rempli d’absences : absence d’aliments pour nourrir ses deux petits garçons, absence de bois pour se chauffer, absence de chaussures, de vêtements ou, tout simplement, de forces pour aller travailler en hiver dans la taïga. Seuls quelques objets, présents et salvateurs, surgissaient de temps en temps dans ce récit fait de manques.

Celui qui revenait le plus souvent et aux moments les plus dramatiques, était l’édredon [perina]. L’un des rares objets qu’elle avait pu emporter avec elle, il sauva sa famille du froid dans le train, durant le long trajet qui l’amena de Ternopil à Zima (hiver en russe), petite gare au nom évocateur, située dans la région d’Irkoutsk (image 1 Article 1 | Un wagon de déportation | Photo 1). Durant les premières semaines d’exil, il servit à cacher ses enfants dans la baraque lorsqu’ils furent malades de typhus et qu’elle craignait par-dessus tout qu’ils lui soient enlevés en son absence, alors qu’elle allait travailler pour gagner un peu de pain. Au détour de la conversation, elle nous montre cet édredon, soulevant le drap de son lit, cet édredon dont elle ne s’est jamais séparée 1 (Extrait 1 Article 1_2025 | Entretien avec Olga Vidlovskaia | Extrait 1 ; Extrait 2 Article 1_2025 | Entretien avec Olga Vidlovskaia | Extrait 2). La découverte de cet objet fut un moment d’émotion pour nous qui réalisions l’entretien.

Extrait 1

Olga Vidlovska raconte comment elle a survécu au voyage de déportation grâce à son édredon.

Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova, 2010.

Archives Sonores - Mémoires Européennes du Goulag. Licence CC BY NC ND

En matérialisant l’histoire d’Olga, cette présence tangible nous projetait vers un passé éloigné, tout en provoquant une mise à distance de nos propres pratiques sociales saturées d’objets quotidiens. Elle permettait aussi de mieux saisir les multiples dimensions sociales, symboliques et affectives d’un tel objet. Au-delà de sa valeur pratique, il permit à Olga de tisser des liens de solidarité avec une autre Ukrainienne déportée avec sa petite fille : dans le train qui les emmenait vers l’exil, les deux femmes partagèrent leurs deux édredons pour y installer les enfants. Il constitua aussi un lien invisible avec la patrie et l’histoire familiale d’Olga, avec un passé et un espace dont elle avait été violemment arrachée.

Image 1 L'intérieur d'un wagon de déportation au départ de Lituanie.

Photographie, Anonyme, 1951.

© Musée des occupations et des luttes pour la liberté, Vilnius

Au-delà de la violence et de l’injustice de la répression, de la douleur des arrachements et des disparitions, de l’épreuve des privations et des contraintes, ces récits dessinent un monde matériel singulier où les objets étaient réduits au minimum. Néanmoins – ou bien précisément pour cela –, ils y occupaient une place essentielle. Ils étaient extrêmement simples et en même temps précieux, rares dans la vie et omniprésents dans les récits. À l’époque des faits, la présence ou l’absence d’un objet pouvait décider de la survie et de l’adaptation ultérieure des individus. Se trouvant au centre des échanges et des contacts, au croisement de différentes communautés et cultures matérielles, les objets quotidiens servaient à identifier et à distinguer, mais aussi à maintenir et à nouer des liens, rattachant les déportés à des univers multiples, ceux de leurs origines dont ils n’étaient jamais totalement coupés, et ceux, nouveaux, qui émergeaient dans l’exil. Aujourd’hui, ces objets guident les souvenirs des témoins qui racontent leur vie à travers leur évocation.

On retrouve ces multiples sens véhiculés par les objets dans de nombreux entretiens collectés dans le cadre du projet Archives sonores – Mémoires européennes du Goulag. Ils ont par ailleurs été relevés dans plusieurs publications issues de ce projet. Cet article doit beaucoup en particulier aux réflexions de Catherine Gousseff et de Juliette Denis sur le rôle des objets et des images en tant que « fil intime » des souvenirs, dans le volume collectif cité dans l’encadré (Gousseff, 2012 ; Denis, 2012).

Les Mémoires européennes du GoulagCe projet collectif porte sur l’histoire des déportations opérées par l’Union soviétique en Europe orientale et en Europe centrale entre 1939 et 1953. Il est coordonné par Alain Blum, Marta Craveri et Valérie Nivelon, porté par le Cercec (CNRS-EHESS-Ined) et financé par l’ANR. Il a permis de rassembler 200 témoignages d’anciens déportés dans les camps du Goulag et les villages de « déplacés spéciaux » soviétiques, ainsi que 2 500 photos, films et documents d’archives privées et publiques. Les principaux résultats sont présentés sur le site et dans l’ouvrage collectif : A. Blum, M. Craveri et V. Nivelon (dir.), Déportés en URSS : Récits d’Européens au Goulag, Paris, Autrement, 2012. Les noms des personnes interviewées, qui ont donné leur accord conformément aux règles de la Cnil et des lois internationales dans le domaine de la protection de la vie privée, sont indiqués en clair. Tous les entretiens cités ont été recueillis en russe, sauf indication contraire. Les biographies des témoins cités dans l’article sont accessibles à l’adresse : https://www.gulagmemories.eu/fr/archives-sonores/biographie |

La littérature consacrée au quotidien et à la culture matérielle est immense, relevant de différentes disciplines et approches ; pour un aperçu de leur évolution, voir par exemple L. Turgeon (2007). Nous retiendrons particulièrement les travaux qui s’intéressent aux rapports entre les objets et la mémoire individuelle et collective de M. Hirsch (1997), D. Lowenthal (1985) et A. Muxel (2007). Anouche Kunth quant à elle aborde ce thème autour d’un objet absent, incarnation de la rupture et de la spoliation qui ont frappé une famille d’émigrés arméniens (Kunth, 2010).

Depuis les années 1990, la culture matérielle et la vie quotidienne se sont transformées en objet de prédilection des chercheurs travaillant sur la Russie, qu’ils soient anthropologues, historiens ou spécialistes de « cultural studies ». Parmi les travaux pionniers, citons ceux de S. Boym, Sh. Fitzpatrick, N. Lebina, E. Osokina, S. Reid, E. Yarskaya-Smirnova, E. Zoubkova. Les campagnes restent cependant un parent pauvre de ces études, qui s’intéressent par ailleurs souvent plus aux projets modernisateurs des élites politiques, intellectuelles et artistiques visant le quotidien, qu’aux objets du quotidien en soi. Un numéro spécial des Annales s’est intéressé de près aux objets du communisme, avec notamment les contributions de N. Moine (2013), L. Zakharova (2013) et I. Narsky (2013), auteur également d’un ouvrage novateur mêlant la mémoire, la culture matérielle et l’histoire des pratiques photographiques en URSS (2008).

Références bibliographiques relatives au Goulag, aux villages spéciaux et à la soviétisation des régions occidentalesLa littérature scientifique consacrée à l’histoire des répressions soviétiques est immense. Nous nous limiterons à citer ici quelques-uns de ces travaux :

|

I. Les objets comme gages de survie

1. Le quotidien extrême du déplacement forcé

Entre 1940 et 1952, les répressions frappèrent jusqu’à 800 000 habitants des territoires annexés par l’URSS suite au pacte Molotov-Ribbentrop, en premier lieu, les républiques baltes et l’Ukraine occidentale. Si une partie des victimes fit l’expérience des camps du Goulag, la majorité, notamment les femmes et les enfants, furent déportés et assignés à résidence en tant que « déplacés spéciaux » (ou « colons spéciaux ») dans les régions éloignées de l’Union soviétique : le Grand Nord russe, l’Oural, la Sibérie et l’Asie centrale. Envoyées souvent – contrairement aux victimes de la « dékoulakisation » du début des années trente – dans des villages existants afin de travailler dans les kolkhozes, les entreprises forestières ou les mines, les familles de « déplacés spéciaux » y connurent la misère dans laquelle vivait une partie importante de la population soviétique durant la guerre et dans l’immédiat après-guerre. Cette misère généralisée, aggravée par les épreuves propres au déplacement forcé et par les contraintes spécifiques à leur statut de discriminés (interdiction de se déplacer, surveillance de la part des représentants du ministère de l’Intérieur, stigmatisation officielle et officieuse), les condamnait à une lutte épuisante pour la survie, surtout durant le voyage et la première année, qui correspondaient à ce que Lynne Viola et Sergueï Krasil’nikov appellent un « quotidien extrême » de la déportation stalinienne. Ce quotidien extrême, où il y allait de la survie physique des individus, pouvait revenir à tout moment ou se prolonger, pour certains, bien au-delà de la première année de l’exil (image 2 Article 1 | Femmes au travail | Photo 2).

Image 2 Déplacées lituaniennes dans la région de Krasnoïarsk (Sibérie).

Photographie, Anonyme, 1949.

© Musée des occupations et des luttes pour la liberté, Vilnius.

Bien que réalisées selon les mêmes principes, les vagues successives de déportations ont différé par leurs conditions, les conséquences matérielles et les chances de survie pour leurs victimes. Les plus éprouvantes, mortelles pour beaucoup, furent celles qui se déroulèrent pendant la Seconde Guerre mondiale. Au sein du corpus d’entretiens collectés par l’équipe du projet Archives sonores – Mémoires européennes du Goulag, les victimes de ces répressions sont bien plus rares que celles déportées dix ans plus tard, lors des opérations, beaucoup plus massives, de la fin des années 1940. L’expérience matérielle de ces déportations tardives fut la plupart du temps moins extrême que celle des vagues précédentes. Elle fut aussi plus courte – aspect important pour toute étude du quotidien –, la déstalinisation menée par Khrouchtchev ayant conduit à une libération progressive de la majorité des « déplacés spéciaux » dans la seconde moitié des années 1950.

2. Les objets de premier secours sur la route de l'exil

Dès les premières minutes de l’entretien, les objets du quotidien surgissent dans les témoignages des anciens déportés : ces objets qu’ils purent emporter et qui les sauvèrent en exil, ou bien qu’ils durent laisser à la maison et qui allaient devenir pour eux l’incarnation de la rupture, de l’injustice, de la privation infligées par l’exil forcé. Parfois, notamment en 1948-1949, les affaires étaient prêtes avant même l’arrivée des soldats : en effet, plus tardive était la déportation, plus ses potentielles cibles étaient conscientes du danger et des épreuves à affronter en cas d’exil. En plus de l’argent, les déportés cherchaient à emporter de la nourriture (du pain, de la farine, du lard, des saucisses, voire un cochon entier, tué à la va-vite au moment de l’apparition des soldats dans la ferme familiale), ainsi que des vêtements chauds, des édredons, des draps, quelques instruments et ustensiles domestiques (Extrait 3 Article 1 | Entretien avec Rimgaudas Ruzgys | Extrait 3 ; Extrait 4 Article 1 | Entretien avec Rimgaudas Ruzgys | Extrait 4 ). Cependant, les récits se multiplient et divergent sur les conditions du départ, entre ceux qui se virent accorder quelques heures pour les préparatifs et purent alors prendre jusqu’à une tonne et demie de bagages par famille – droit explicitement prévu en 1949, mais rarement respecté 2 – et d’autres, telle Olga Vidlovs’ka, qu’on jeta dans la charrette au milieu de la nuit, à peine habillée, sans laisser prendre quoi que ce soit avec elle 3.

Ici, comme dans d’autres récits, les objets – laissés, emportés, enlevés de force ou retrouvés par miracle – dépassent leur dimension matérielle, permettant de matérialiser la souffrance et la violence, mais aussi d’évoquer des moments de solidarité et d’humanité. Ainsi, Valli Arrak raconte comment elle dut partir de la maison en galoches et comment les soldats acceptèrent de faire un détour chez le cordonnier pour chercher ses chaussures, puis comment celui-ci était désolé de les lui rendre sans avoir eu le temps de les réparer, alors que la fillette partait pour la Sibérie 4 (Extrait 5 Article 1 | Entretien avec Valli Arrak | Extrait 5 ). Une autre ex-déportée estonienne, Marju Tomm, elle aussi enfant à l’époque, raconte le désespoir de devoir partir le jour de son anniversaire, sans avoir goûté au gâteau fait par sa grand-mère, mais remercie encore aujourd’hui ces hommes mobilisés pour aider les soldats du ministère de l’Intérieur à mener la déportation, qui, voyant une cuisine vide et apprenant que sa maman institutrice n’avait pas d’argent sur elle, eurent pitié d’elles et se cotisèrent, en cachette, pour leur acheter du pain 5(Extrait 6 Article 1 | Entretien avec Marju Toom | Extrait 6 ) (Extrait 7 Article 1 | Entretien avec Marytė Kontrimaitė | Extrait 7 ).

Ces cinq pains les ont « sauvées », ajoute Marju, et ce n’est pas juste une façon de parler, car la première distribution de nourriture, quatre seaux de bouillie de céréales par wagon, n’eut lieu qu’au bout de quatre jours de trajet. Aussi bien dans le train que plus tard, le rationnement destiné aux déportés était en effet trop maigre pour assurer leur survie. Une source d’un tout autre genre montre à quel point l’absence de réserves pouvait fragiliser les déportés, voire s’avérer fatale. En avril 1949, un rapport de la Direction du ministère de l’Intérieur de la région d’Irkoutsk signalait la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvaient ceux parmi les déportés lituaniens qui venaient des villes et qui, contrairement aux paysans, ne pouvaient visiblement pas compenser l’absence de ravitaillement par des réserves personnelles 6 . De nombreux autres documents produits par les administrations soviétiques font écho aux témoignages. Les deux sources décrivent – depuis des points d’observation bien différents et avec des mots bien à elles – un monde de misère et de pénurie totale : des magasins vides durant plusieurs semaines, des kolkhoziens payés 100 grammes de farine par jour, des entreprises forestières qui ne remplissent pas les plans de coupe de bois en hiver faute de chaussures et de vêtements chauds pour leurs ouvriers 7 (image 2 Article 1 | Femmes au travail | Photo 2) (image 3 Article 1 | Anna Tarasova avec sa mère et ses frères | Photo 3).

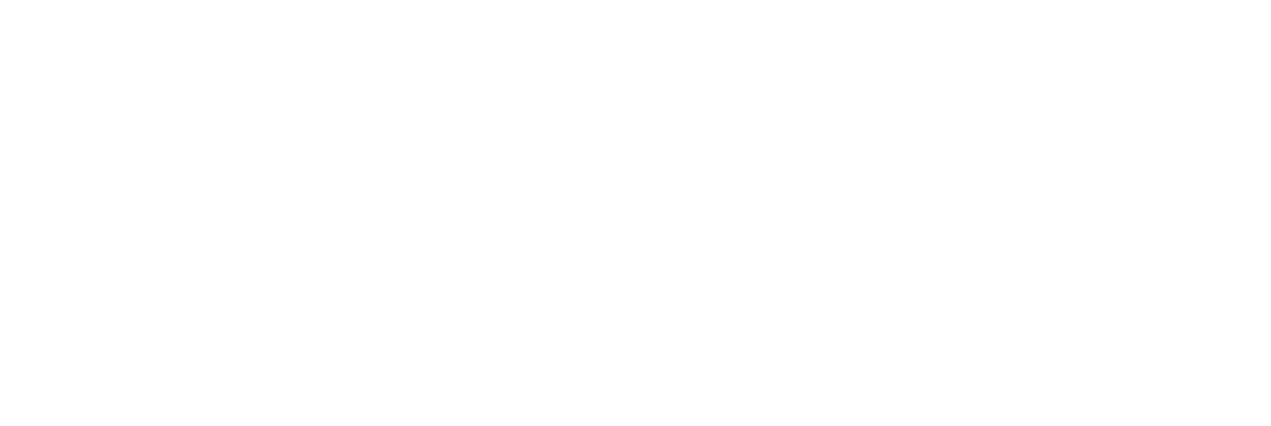

Image 3 Anna Tarasova avec sa mère et ses frères en exil dans la région d’Irkoutsk.

Photographie, Anonyme, circa 1948.

Archives privées d'Anna Tarasova. Média soumis à droits d'auteur

3. L’installation et les objets-clés de l’adaptation

Dans ce quotidien rudimentaire, le rôle crucial de certains objets ne se limitait pas à la première période, la plus difficile, car ils pouvaient conditionner l’adaptation et influencer les trajectoires ultérieures des déportés. Parmi ces objets figurent, par exemple, les outils, instruments de menuisier ou machines à coudre emportés par les plus chanceux, et qui allaient leur ouvrir bien des portes.

Un autre objet apparaît comme une véritable clé pour la survie et l’adaptation : les chaussures. Sans elles, point de travail ni de revenus, point d’études pour les plus jeunes, et donc moins de chances de mieux s’en sortir par la suite. Combien de témoins s’attardent sur cet objet et surtout sur son absence : les mères qui portaient leurs enfants dans les bras jusqu’à l’école, faute de pouvoir les chausser ; les pères qui enveloppaient leurs pieds dans des sacs pour aller chercher du bois dans la taïga en hiver ; ces frères qui allaient à l’école à tour de rôle, partageant une seule paire de chaussures 8 (Extrait 8 Article 1_2025 | Entretien avec Anton Kaunas | Extrait 8). Beaucoup se souviennent avec précision du moment et des circonstances dans lesquelles ils se procurèrent une première paire de chaussures mieux adaptée. Juozas Miliauskas eut ses « premières bottes en skaï à 22 ans » (Extrait 9 Article 1 | Entretien avec Juozas Miliauskas | Extrait 9 ), alors qu’Elena Paulauskaitė raconte comment, après avoir passé son premier hiver dans la région de Krasnoïarsk en galoches, elle fut primée pour son bon travail par un coupon donnant droit à l’achat d’une paire de bottes en feutre 9. L’objet acquiert ici une épaisseur sociale particulière : il améliore le quotidien et incarne en même temps un petit pas vers une déstigmatisation, un dépassement progressif du statut de « déplacé spécial » grâce au travail exemplaire et la reconnaissance que celui-ci procure.

Ce rapide tour des objets-gages de survie laisse apparaître les premières différenciations entre les déportés. Elles pouvaient être dues au contexte général, chronologique et géographique, aux circonstances concrètes de chaque opération répressive, ou au hasard qui fit qu’on laissa certains emporter des objets et de la nourriture et interdit la même chose à leurs voisins, les soldats du convoi étant pressés ou le camion trop chargé... Elles étaient aussi, en partie, indices de capacités d’adaptation inégales, traces des situations initiales variées et présages de destins futurs divergents : entre les citadins partis sans réserves de nourriture et les paysans bien mieux lotis, qui par ailleurs avaient des chances de mieux s’adapter au travail dans les kolkhozes et les entreprises forestières, entre ceux qui purent utiliser leur connaissance du russe pour mieux négocier le départ et qui continuaient à s’en servir en exil (tel le grand-père d’Antanas Kybartas qui obtint, grâce au russe, l’autorisation de tuer deux cochons et d’emporter ses outils de menuisier10), et ceux qui ne le parlaient guère et se trouvaient limités dans toutes leurs démarches.

II. Les objets comme signes de distinction

La misère du monde qu’ils découvrent dans l’exil frappe les déportés dès leur arrivée, voire avant, durant l’éprouvant trajet en train. Si cette misère devient très vite le lot commun, les objets servent à identifier et à décrire l’autre et soi-même.

1. Découverte et récit de l'altérité

Tout comme l’arrachement produit par la déportation était souvent incarné, dans les récits de témoins, dans l’image des objets abandonnés à la maison, la première rencontre avec l’univers de l’exil peut, elle aussi, être racontée à travers quelques objets et leurs usages qui matérialisent l’altérité et le déracinement.

Dans les souvenirs d’Elena Paulauskaitė, la misère des campagnes soviétiques est incarnée par les « jupes noires rapiécées avec du tissu blanc », portées par les femmes russes. C’est ainsi que les déportées lituaniennes résumaient leurs premières impressions à l’arrivée dans le kraï (la région) de Krasnoïarsk11. Un autre témoin lituanien raconte que sa famille et leurs voisins du wagon, ayant emporté des réserves de nourriture, évitaient de manger la bouillie d’avoine, indigeste, distribuée durant le trajet. Ils la donnaient alors aux « gens du coin », affamés, qui venaient à la gare à la recherche de nourriture. L’un d’eux se débrouilla même pour emporter les restes de bouillie avec lui, en les transvasant dans sa parka pliée. Cette image de la pénurie extrême et du renversement de l’ordre habituel, incarnée par le détournement de l’objet quotidien, resta gravée dans la mémoire de Rimgaudas Ruzgys et lui sert aujourd’hui à raconter la misère découverte durant le trajet, présage des épreuves et du déracinement qui allaient accompagner son exil bouriate 12.

À ces souvenirs d’anciens adolescents déportés découvrant et décrivant leurs nouveaux voisins à travers les objets, fait écho le récit de Galina Kozub qui, enfant, fut témoin de l’arrivée des déportés polonais dans un village du Kazakhstan où elle se trouvait évacuée pendant la guerre :

Un jour, on a fait venir chez nous trois nouvelles personnes : un garçon prénommé Wladek, de deux ans environ mon cadet, sa maman et sa grand-mère. Ils ne parlaient que le polonais et ne connaissaient pas le russe. Ils avaient de grosses valises en cuir naturel. Ils en ont sorti de fins draps de lin, blancs comme la neige, aux monogrammes brodés, les ont étendus sur la paille et s’y sont couchés. […] À l’époque, nous étions déjà tombés dans une grande misère, je regardais tout cela les yeux grands ouverts…13

À travers ces quelques objets et les photos – d’hommes partant à la chasse, posant avec leurs chevaux et leurs chiens devant un château –, tout un monde différent et fascinant surgissait devant les yeux et dans l’imaginaire de la petite fille. Ce monde ne cessa jamais de l’intriguer, comme en témoigne la correspondance qu’elle initia, 65 ans plus tard, avec une ancienne déportée polonaise, Danuta Wojciechowska, après la lecture des mémoires laissées par la mère de cette dernière 14

Image 4 Nadejda Tutik portant les habits ukrainiens que sa mère avait emportés en 1949 lors du départ en déportation.

Photographie, Anonyme, 1966.

Archives privées de Nadejda Tutik. Média soumis à droits d'auteur

Image 5 Irina Tarnavs’ka (au centre) avec ses sœurs dans un "village spécial" de la région de Tomsk. Irina porte un chemiser ukrainien traditionnel qu'elle a confectionné en exil.

Photographie, Anonyme, 1957.

Archives privées d’Irina Tarnav’ska. Média soumis à droits d'auteur

Cette perception valorisante connaît néanmoins une exception : les Lituaniens sont systématiquement identifiés, dans les récits de paysans russes ou de déportés d’autres origines, par leurs sabots en bois (klumpės). Cet objet constitue cependant une identification en trompe-l’œil, car derrière ce qui apparaît comme un marqueur partagé et rassembleur se cache une diversité de regards et d’interprétations. Vues de l’extérieur, ces chaussures traditionnelles sont perçues comme un signe clair de la pauvreté, voire du statut discriminé des déportés lituaniens, comme en témoigne le mot kolodki, utilisé par les voisins russes pour le désigner (traduit par « ceps » ou « entraves », ce mot renvoie à l’univers du bagne tsariste 15). Quant aux Lituaniens eux-mêmes, certains décrivent leurs klumpės comme étant des chaussures commodes, qu’ils continuaient à porter, voire à fabriquer en exil, tandis que d’autres nient leur usage et expliquent qu’en Lituanie, elles étaient réservées aux « pauvres »16. Ainsi, malgré leur caractère national par excellence, les klumpės désignaient-ils en partie une fausse communauté, tout comme les draps aux monogrammes brodés ne résumaient pas le passé de tous les déportés polonais, et encore moins leur présent, dans lequel les objets de valeur étaient vite échangés contre quelques kilos de pommes de terre.

Néanmoins, l’image dominante liée aux déportés des régions occidentales, partagée par les intéressés et leurs voisins, semble être celle d’une culture matérielle plus riche et surtout plus sophistiquée, souvent explicitement opposée à la pauvreté du quotidien local. Plus encore que dans le cas d’objets marqués par leur origine, cette image se construit à travers l’évocation des pratiques quotidiennes et des savoir-faire particuliers, à travers ce qu’on pourrait appeler « les objets et les savoir-(les-)faire ». En effet, dans un monde de pénurie, souvent d’autarcie, chez les kolkhoziens qui, jusqu’au milieu des années 1950, ne percevaient que très peu ou pas du tout de rémunération monétaire, l’essentiel était fabriqué à la maison, à partir de ce qu’ils produisaient sur les lopins individuels ou qu’ils trouvaient dans la nature environnante.

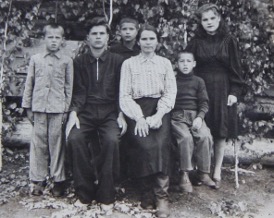

Les compétences artisanales, agricoles ou culinaires des déportés sont systématiquement évoquées dans les entretiens. Parfois, elles furent valorisées par les chefs des entreprises locales, permettant à certains d’obtenir un travail plus qualifié 17. Plus souvent encore, ces compétences étaient utilisées dans le cadre du travail domestique : couture, tissage, broderie, confection des confitures ou du beurre par les femmes, menuiserie, tonnellerie, chasse par les hommes, élevage de cochons et préparation des salaisons par toute la famille. Parmi ces savoir-faire, plusieurs sont décrits, notamment par les témoins russes, comme étant inconnus avant l’arrivée des déportés ou pratiqués de façon moins efficace. Beaucoup de témoins affirment que la fabrication du lard fut introduite par les Lituaniens (ou les Baltes en général), puis transmise ensuite aux populations locales 18 (Extrait 10 Article 1 | Entretien avec Juozas Miliauskas | Extrait 10 ) (Extrait 11 Article 1 | Entretien avec Ivan et Alexandra Belomestnykh | Extrait 11) (image 6 Article 1 | La mère de Rimgaudas Ruzgys | Photo 6).

Image 6 La mère de Rimgaudas Ruzgys avec un cochon que la famille a élevé en déportation en Bouriatie.

Photographie, Rimgaudas Ruzgys, 1953.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. © Rimgaudas Ruzgys

Impliquant l’usage des instruments et des gestes spécifiques et permettant de reproduire des objets culturellement et ethniquement marqués, comme les robes brodées ou les plats nationaux, l’exercice de ces savoir-faire contribuait, avec les objets apportés en exil, au maintien des distinctions et à l’identification des déportés comme porteurs d’une culture matérielle singulière (Extrait 12 Article 1 | Entretien avec Elena Paulauskaitė | Extrait 12 ). En même temps, étant valorisés, ces compétences et les objets qui leur étaient liés se trouvaient impliqués dans des échanges qui dépassaient le cadre des communautés nationales des exilés 19.

III. Les objets au centre des échanges

Derrière un quotidien rudimentaire et autarcique, émerge un monde où les contacts, les échanges et les circulations deviennent de plus en plus présents, au fur et à mesure que le temps passe, laissant derrière lui l’arrachement produit par le déplacement forcé. La reconstruction de l’après-guerre, puis les nouvelles politiques socioéconomiques poststaliniennes, commencent à porter leurs fruits en améliorant les conditions de vie des populations soviétiques. Ces échanges, qui s’exerçaient dans différents sens : avec les proches restés dans les régions d’origine, à l’intérieur des communautés d’exilés, avec les voisins russes ou au sein du monde du travail collectif soviétique, rattachaient les déportés à des univers différents.

Au début de l’exil, les premiers échanges servent surtout la survie, conduisant à vendre ou à échanger les objets de valeur apportés de la maison contre des aliments et d’autres objets indispensables, tels que les chaussures ou les pommes de terre à planter 20. S’il s’agit souvent d’actes isolés, ces échanges relèvent parfois d’un véritable commerce informel (et bien sûr illégal) : les témoins racontent comment, en apprenant l’arrivée des déportés, les habitants de village voisin commencèrent à venir régulièrement, faisant 10 ou 20 km de route, pour leur vendre du lait et des légumes et gagner ainsi quelques kopecks, ressource rare dans les kolkhozes 21.

Avec le temps, se mettent aussi en place des échanges plus réguliers et sophistiqués, qui demandent une confiance, une capacité d’interaction et une perspective temporelle plus importantes : échanges d’objets, échanges de savoir-faire, échanges d'objets contre savoir-faire. Le témoignage de Juozas Miliauskas fournit un exemple intéressant de ce type d’interaction autour d’un objet et d’une pratique quotidienne. Il raconte comment, durant les premières années de la déportation, lui et son père purent chasser, malgré l’interdiction de posséder un fusil. Ils empruntèrent d’abord un fusil à leur voisin russe, puis ils en achetèrent un, toujours sans autorisation. Quand ce fusil fut découvert et confisqué par un policier venu chez eux chercher de l’eau-de-vie [samogon], leurs voisins russes attrapèrent ce dernier et, lui enlevant son arme, l’obligèrent à rendre le fusil au père de Juozas 22. Objet situé à la limite du politique, de l'économique et du culturel, le fusil devient un leitmotiv dans plusieurs récits et expériences de l’exil. Au-delà de sa capacité à améliorer le niveau de vie des déportés, le fait de posséder et de savoir bien manier le fusil contribuait à leur insertion locale, leur conférant un statut respecté de bon chasseur, voire, pour quelques-uns, put peser sur leur décision de ne pas retourner dans les régions natales après la libération, par crainte de ne pas y trouver les mêmes possibilités de chasse 23 (image 7 Article 1 | Anton Kaunas à la chasse | Photo 7).

Image 7 Anton Kaunas de retour de la chasse dans la région d’Irkoutsk.

Photographie, Anonyme, années 1960.

Archives privées d'Anton Kaunas. Média soumis à droits d'auteur

L’histoire de Juozas Miliauskas et de son père est aussi révélatrice du flou qui entoure souvent les échanges dans les récits des témoins. Certains sont présentés comme étant de nature marchande, tel que le travail de nounou chez les particuliers24 ou la vente des produits résultant d’activités semi-professionnelles, source de revenu supplémentaire, voire principal. C’est le cas, par exemple, de certaines femmes déportées qui, possédant une machine à coudre et les compétences nécessaires, fabriquaient des robes et des vestes sur commande 25. Néanmoins, même lorsque la présence de rémunération ne laisse aucun doute, sa nature est rarement précisée, et surtout l’échange apparaît souvent comme relevant avant tout des relations de bon voisinage et de l’entraide. En répondant à des questions à propos de sa famille, et notamment si elle s’était liée d’amitié avec les habitants du village, le même Juozas Miliauskas répond par l’affirmative et s’empresse d’ajouter : « Oui, oui. Et puis, mon père était un bon tonnelier, il faisait de bons tonneaux… [Il] avait des commandes… »26. Justinas Kontrimas, lui, se fit connaître auprès de ses voisins russes comme quelqu’un qui savait égorger et détailler les cochons (Extrait 13 Article 1 | Entretien avec Marytė Kontrimaitė | Extrait 13 ). Alors, on commença à l’inviter à venir tuer des cochons, en lui offrant de la viande. La présence de contrepartie est explicite dans le récit de sa fille, qui ne manque pas pour autant de mettre l’accent sur l’entraide et la générosité des participants de ces échanges : « Les Russes étaient gentils, quand la saison commençait, tout le monde appelait mon père à l’aide, et on avait toujours de la viande fraîche »27. Si les savoir-faire liés à l’élevage de ces animaux étaient un marqueur de la communauté lituanienne, ils servaient ici à insérer ses membres dans des réseaux d’interactions plus larges, placés sous le signe du voisinage. Cela renvoie non seulement à cette relation qui lie, dans toute société, le don et l’échange marchand, mais aussi probablement à l’« ambivalence » des pratiques et des échanges informels qui caractérise l’économie des faveurs » soviétique. Comme le montre Alena Ledeneva, celle-ci se caractérise par « les frontières floues entre la sociabilité et l'instrumentalité », conduisant les personnes concernées à présenter les échanges de faveurs comme des expressions d’amitié 28.

Enfin, un autre type d’échanges d’objets venait compléter et, dans un certain sens, contrebalancer ceux évoqués précédemment. Il s’agit des échanges avec les proches restés dans les régions d’origine. En plus de leur signification symbolique et affective, ces contacts pouvaient jouer un rôle économique important. Dans un premier temps, l’envoi d’argent et de colis par la famille rendit la survie de certains possible. Elena Paulauskaitė, déportée à 13 ans avec sa mère âgée, explique que depuis le début, tout leur était « envoyé de la maison : viande, lard, sucre, vêtements », à raison de deux colis par mois (Extrait 14 Article 1 | Entretien avec Elena Paulauskaitė | Extrait 14 ) 29. D’autres témoins évoquent le rôle que jouèrent ces colis dans leur reconstruction individuelle ou familiale, en rendant par exemple possible les études supérieures pour les jeunes 30. Enfin, cette aide pouvait permettre de s’installer en exil de façon plus stable sinon confortable, grâce notamment à l’achat d’une maison. Le rôle de ces échanges était cependant ambigu. Ils ancraient l’individu dans l’espace de l’exil mais l’en arrachaient aussi, en le projetant ailleurs. Tout en rendant la vie en exil un peu plus supportable, en aidant à reconstruire un quotidien matériel, ces échanges et les objets qu’ils véhiculaient ne cessaient de rappeler en même temps ce dont les déportés avaient été privés, et contribuaient à entretenir les liens avec les communautés et les espaces géographiques, socioculturels et imaginaires d’origine.

IV. Améliorations et reconstructions dans l’objectif de l’appareil photo des déportés

Les échanges et les circulations furent favorisés par une amélioration progressive de la situation matérielle que les déportés partagèrent avec le reste de la population soviétique dans les années 1950. Les entretiens rendent clairement compte de cette amélioration, souvent de façon explicite. Comme la misère qui l’a précédée, elle est souvent vécue et racontée de façon très concrète, à travers l’évocation d’un premier cochon, puis d’une vache acquise au bout de quelques années, ou l’énumération des quantités de céréales perçues d’une année à l’autre pour une journée de travail 31. Plus tard, vers le milieu des années 1950, de nouveaux objets viennent enrichir le quotidien et les récits des déportés : objets technologiques, tels que motos et postes de radio, nouveaux vêtements, des logements un peu plus spacieux, voire des maisons individuelles (Extrait 15 Article 1 | Entretien avec Juozas Miliauskas | Extrait 15 ) (images 8 Article 1 | 12 hommes en moto | Photo 8 et 9 Article 1 | Deux femmes devant une maison | Photo 9).

Image 8 Rimgaudas Ruzgys et ses amis en Bouriatie.

Photographie, Anonyme, 1956.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. Média soumis à droits d'auteur

Image 9 Maison achetée par Valli Arrak et sa mère à la fin de leur exil sibérien.

Photographie, Anonyme, 1956.

Archives privées de Valli Arrak. Média soumis à droits d'auteur

L’amélioration devient littéralement visible avec la diffusion des appareils photo au milieu des années 1950, à la fois expression tangible et miroir de l’évolution de la situation matérielle des déportés. Ces photos, que nous avons systématiquement demandé de nous montrer et de commenter à la fin de chaque entretien, ont souvent conduit à le prolonger, apportant des détails précieux, à la fois précis et chargés d’émotions. Représentations du quotidien et en même temps objets quotidiens parmi d’autres, ces photographies méritent une étude approfondie qui rende compte des conditions de leur production, de leurs usages et de leurs articulations avec la mémoire individuelle et familiale32. On se limitera ici à esquisser rapidement l’évolution du monde des objets qui transparaît à travers elles.

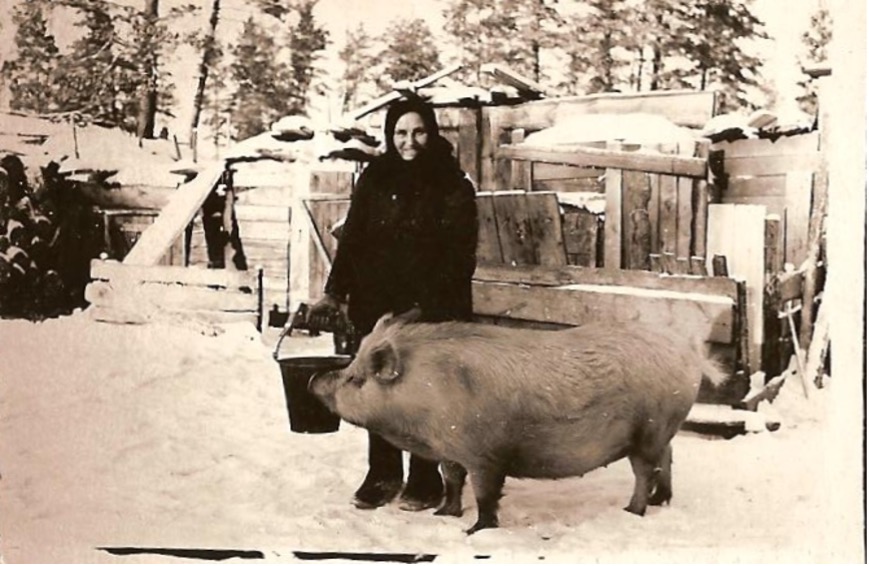

Les premières images, les plus rares, datant des années 1940, montrent l’exil dans sa violence, et témoignent de l’extrême dénuement : quelques photos de groupe, prises notamment à l’occasion de funérailles ou de prières devant des autels improvisés ; photos de familles, rarement complètes, les hommes étant souvent absents car enfermés dans les camps ou décédés ; photos donc de mères aux visages marqués, et de leurs enfants, tout maigres, aux chaussures dépareillées et aux vêtements rapiécés (image 3 Article 1 | Anna Tarasova avec sa mère et ses frères | Photo 3) ; rares photos des intérieurs exigus, prises autour d’une table où seuls deux ou trois bols sont dressés.

Puis, vers le milieu des années 1950, les sujets et les mises en scène se diversifient, fixant un monde qui mêle le particulier et le commun, le national et le soviétique, l’intime et le collectif, le quotidien et ce qui le rompt, le déracinement et la reconstruction des vies en exil. Certaines familles, dont les pères sont revenus des camps, posent debout à l’entrée ou à l’intérieur d’une maison individuelle, transformée en un lieu qui semble coquet et intime, mais où la présence de deux lits côte à côte rappelle l’étroitesse des espaces (images 9 Article 1 | Deux femmes devant une maison | Photo 9 et 10 Article 1 | Repas de fête | Photo 10).

Image 10 Repas de fête entre déportés estoniens en Sibérie.

Photographie, Siiri Raitar, années 1950.

Archives privées de Siiri Raitar. © Siiri Raitar

Les filles se parent de robes à fleurs ou à pois, à moins qu’elles ne portent un vêtement traditionnel à l’occasion des cérémonies qui réunissent la communauté. Si les funérailles avec leurs processions portant des croix catholiques constituent un sujet fréquent, elles ne sont plus le rite principal reproduit sur les photos : on y trouve aussi et de plus en plus des noces (image 11 Article 1 | Mariages devant un baraquement | Photo 11), des premières communions et des baptêmes, parfois d’enfants déjà grands, qui n’avaient pu être baptisés avant, faute de prêtre. Le quotidien n’est pas réduit au strict minimum, et rien ne le montre aussi bien que ces jeunes hommes posant fièrement avec leurs motos (image 8 Article 1 | 12 hommes en moto | Photo 8) ou encore cette jeune fille, coquette et fière de l’appareil photo qu’elle porte en bandoulière (image 12 Article 1 | Une jeune fille et son appareil photo | Photo 12).

Image 11 Mariages de déportés lituaniens en Bouriatie.

Photographie, Rimgaudas Ruzgys, 1956.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. © Rimgaudas Ruzgys

Image 12 Une amie de Rimgaudas Ruzgys avec un appareil photo, Bouriatie.

Photographie, Rimgaudas Ruzgys, 1956.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. © Rimgaudas Ruzgys

Si de nombreuses photos mettent en scène des groupes de garçons et de filles en habits de fête, oisifs le temps d’une soirée ou d’un dimanche, le travail n’est jamais loin. Fréquentes en effet sont les photos prises en groupe, au travail, avec en arrière-plan des tracteurs et d’autres engins, autre signe d’amélioration, car, au-delà du discours propagandiste soviétique, la mécanisation incarne, pour beaucoup, un labeur moins pénible et une rémunération un peu plus élevée (image 13 Article 1 | Travaux forestiers | Photo 13).

Image 13Déportés sur un tracteur dans la forêt en Bouriatie.

Photographie, Rimgaudas Ruzgys, 1956.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. © Rimgaudas Ruzgys

Ces photos, qui dessinent dans les premiers temps l’exil, semblent aussi faites pour montrer, ensuite, un univers soviétique, où les liens se tissent et les interactions se développent, rendant le quotidien de plus en plus partagé et les frontières entre les déportés et leur entourage plus floues, paradoxe d’un monde qui devient plus soviétique à mesure que la libération approche et que l’espoir d’un retour se fait fort. Rien ne le montre mieux que les photos de ceux qui, une fois libérés, ont fini par rester dans les lieux de leur ancien exil. Pour ceux qui ont choisi le retour, la rupture entre l’avant et l’après est tangible, comme nous le rappellent ces – rares – photos où une fille rayonnante pose avec sa valise ou un jeune homme se fait photographier sur la tombe de son père, avant de quitter le les lieux de l’exil (image 14 Article 1 | Kazimirs Gendels sur la tombe de son père | Photo 14). En revanche, dans les récits et les albums photos de ceux qui sont restés, les époques se joignent et se mêlent, au point que souvent ce n’est qu’au bout de plusieurs questions ou calculs servant à dater le cliché à partir de l’âge des enfants qui y figurent, qu’on arrive à savoir s’il s’agit d’une photo prise avant ou après la libération.

Image 14

Kazimirs Gendels sur la tombe de son père, région de Tomsk.

Inscription sur la photographie (en russe) : « Sur la tombe de mon père, avant mon départ en 1955 » [encre bleue] « Voici la maison dans laquelle j’ai vécu » [encre noire]

Photographie, Anonyme, 1955.

Archives privées de Kazimir Gendels. Média soumis à droits d'auteur

Conclusion

La simplicité et la rareté des objets qui entourent les déportés dans l’exil contrastent avec la multiplicité des significations et des fonctions qu’ils revêtent et auxquels le temps parcouru depuis ne fait qu’ajouter de l’épaisseur.

Dans un quotidien que la misère avait tendance à niveler, les objets jouèrent des rôles complexes, servant à égaliser et à distinguer, à unir et à séparer, à créer des liens et à dresser des barrières. Signes distinctifs des appartenances ethniques, sociales ou culturelles, ils se plaçaient en même temps au centre des interactions et des échanges, servant de médiateurs entre les individus, les communautés, les mondes, et participant ainsi à la construction des relations multiples et à la transformation des identités.

Portes entre les espaces, les objets constituent aussi des passerelles entre les temps, entre l’avant-déportation et son présent, où ils pouvaient incarner ce qui avait été perdu, mais aussi ce qu’on espérait retrouver un jour, entre l’exil et ses lendemains où l’expérience de la déportation et de son quotidien extrême se transformait petit à petit en un passé, une mémoire, enfin, passerelle entre le passé d’une expérience et le présent du témoignage qui cherche à la reconstituer.

Bibliographie

Baškuev [Башкуев] V., 2009, Литовские спецпоселенцы в Бурят-Монголии, 1948-1960 гг. [Les déplacés spéciaux lituaniens en Bouriatie-Mongolie, 1948-1960], Oulan-Oudé.

Berdinskih [Бердинских] V., 2005, Спецпоселенцы. Политическая ссылка народов Советской России [Les déplacés spéciaux. L’exil politique des peuples de la Russie soviétique], Moscou, NLO.

Blum Alain, 2012, « Difficile retour », in Blum Alain, Craveri Marta, & Nivelon Valérie (éd.), Déportés en URSS. Récits d’Européens au goulag, Paris, Éditions Autrement, p. 212‑226.

Blum Alain, 2015, « Décision politique et articulation bureaucratique : les déportés lituaniens de l’opération “Printemps” (1948) », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 62(4), p. 64‑88. DOI 10.3917/rhmc.624.0064

Blum Alain, Craveri Marta et Nivelon Valérie (dir.), 2012, Déportés en URSS. Récits d’Européens au Goulag, Paris, Éditions Autrement.

Blum Alain et Koustova Emilia, 2024, Déportés pour l’éternité : survivre à l’exil stalinien, 1939-1991, Paris / Aubervilliers, Éditions de l’EHESS / Ined Éditions.

Craveri Marta, 2012, « Sauvés par la déportation », in Blum Alain, Craveri Marta, & Nivelon Valérie (éd.), Déportés en URSS. Récits d’Européens au goulag, Paris, Éditions Autrement, p. 80.

Davoliūtė Violeta et Balkelis Tomas (éd.), 2012, Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States, Vilnius, Institute of Lithuanian Literature and Folklore.

Denis Juliette, 2012, « Les images de l’enfance », in Blum Alain, Craveri Marta et Nivelon Valérie (dir.), Déportés en URSS. Récits d’Européens au goulag, Paris, Éditions Autrement, p. 109‑131.

Denis Juliette, 2015, La fabrique de la Lettonie soviétique, 1939-1949. Une soviétisation de temps de guerre, Thèse de doctorat : Histoire contemporaine, Université Paris X – Nanterre, Paris. https://theses.fr/2015PA100018

Fitzpatrick Sheila, 1994, Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization, New York, Oxford University Press.

Gousseff Catherine, 2012, « Les faits et le fil des souvenirs », in Blum Alain, Craveri Marta et Nivelon Valérie (dir.), Déportés en URSS. Récits d’Européens au goulag, Paris, Éditions Autrement, p. 48‑61.

Hirsch Marianne, 1997, Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory, Cambride (MA), London, Harvard University Press.

Jolluck Katherine R., 2002, Exile and Identity: Polish Women in the Soviet Union During World War II, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

Koustova Emilia, 2012, « Devenir soviétique ? », in Blum Alain, Craveri Marta et Nivelon Valérie (dir.), Déportés en URSS. Récits d’Européens au goulag, Paris, Éditions Autrement, p. 228‑244.

Koustova Emilia, 2014, « “Спецконтингент” как диаспора ? Спецпереселенцы из Литвы на пересечении множественных сообществ » [« Le contingent spécial » comme diaspora ? Les déplacés spéciaux de Lituanie à la croisée de multiples communautés] », NLO, 127(3), p. 543‑557.

Koustova Emilia, 2015, « Un)Returned from the Gulag: Life Trajectories and Integration of Postwar Special Settlers », Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 16(3), p. 589‑620. DOI 10.1353/kri.2015.0038

Koustova Emilia, 2016, « Equalizing misery, differentiating objects: The material world of the Stalinist exile », in Roberts Graham H. (ed.), Material Culture in Russia and the USSR. Things, Values, Identities, London, Routledge, p. 29‑53.

Krasil’nikov Sergei, 2009, Серп и молох : крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы [La faucille et Moloch : l’exil paysan en Sibérie occidentale dans les années 1930], Moscou, Rosspèn.

Kunth Anouche, 2010, « Le portrait confisqué de Joseph Mantachev », L’Homme. Revue française d’anthropologie, 195‑196(3), p. 283‑306. DOI 10.4000/lhomme.22526

Ledeneva Alena, 1998, Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking, and Informal Exchange, Cambridge, Cambridge University Press.

Ledeneva Alena, 2014, « Economies of favors or corrupt societies? Exploring the boundaries between informality and corruption », Baltic Worlds, VII(1), p. 13‑21. https://balticworlds.com/wp-content/uploads/2014/09/BW-hela-1-2014-backlist.pdf

Lowenthal David, 1985, The Past is a Foreign Country, Cambridge, New York, Cambridge University Press.

Mačiulytė Jurgita, 2012, « Une âme de paysan », in Blum Alain, Craveri Marta et Nivelon Valérie (dir.), Déportés en URSS. Récits d’Européens au Goulag, Paris, Éditions Autrement, p. 251‑266.

McDermott Kevin et Stibbe Matthew (eds.), 2012, Stalinist Terror in Eastern Europe: Elite Purges and Mass Repression, Manchester, New York, Manchester University Press.

Mertelsmann Olaf (ed.), 2003, The Sovietization of the Baltic States, 1940-1956, Tartu, KLEIO Ajalookirjanduse Sihtasutus.

Moine Nathalie, 2013, « La perte, le don, le butin. Civilisation stalinienne, aide étrangère et biens trophées dans l’Union soviétique des années 1940 », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 68(2), p. 317‑355. https://shs.cairn.info/revue-annales-2013-2-page-317?lang=fr

Mondon Hélène, 2011, Les premiers « déplacés spéciaux » de Staline et leur destinée dans le Nord européen de l’URSS (1930-1948), Thèse de doctorat : Études slaves, Université Paris-Sorbonne, Paris. : https://theses.fr/2011PA040115

Muxel Anne, 2007, Individu et mémoire familiale, Paris, Hachette Littératures.

Narsky Igor, 2013, « Mémoire familiale et archives privées du XXe siècle soviétique », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 68(2), p. 429‑460. https://shs.cairn.info/revue-annales-2013-2-page-429?lang=fr

Polian Pavel, 2004, Against their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR, Budapest, New York, Central European University Press.

Strods Heinrihs et Kott Matthew, 2002, « The file on operation “Priboi”: A re-assessment of the mass deportations of 1949 », Journal of Baltic Studies, 33(1), p. 1‑36. DOI 10.1080/01629770100000191

Tcherneva Irina, 2024, « Des images contre le déracinement : les photographies des déplacés spéciaux en Union soviétique (1940-1960) », Genèses, 136(2), p. 143‑174. DOI 10.3917/gen.135.0143

Turgeon Laurier, 2007, « La mémoire de la culture matérielle et la culture matérielle de la mémoire », in Debary Octave et Turgeon Laurier (dir.), Objets et mémoires, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, p. 13‑36.

Viola Lynne, 2007, The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin’s Special Settlements, New York, Oxford University Press.

Viola [Виола] Lynne. & Krasil’nikov [Красильников] Sergei., 2006, « Введение [Avant-propos] », in Krasil’nikov S. et Viola Lynne (eds.), Политбюро и крестьянство : высылка, спецпоселение, 1930-1940 [Le Politbüro et la paysannerie : exil, déplacement spécial, 1930-1940], Moscou, Rosspèn, p. 5‑62.

Vronsʹka Tamara, 2022, Nepevnij kontin[g]ent : deportacìï ìz Zahìdnoï Ukraïni 1944-1953 rokìv, režimne povsâkdennâ, povernennâ [Le contingent de l’incertain : les déportations d’Ukraine occidentale en 1944-1953. Vie quotidienne en exil et retour], Kiïv, Duh ì lìtera.

Weiner Amir, 2002, Making Sense of War: The Second World War and the Fate of The Bolshevik Revolution, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.

Zakharova Larissa, 2013, « Accéder aux outils de communication en Union soviétique sous Staline », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 68(2), p. 463‑497. https://shs.cairn.info/revue-annales-2013-2-page-463?lang=fr

Zemskov [Земсков] Viktor, 2005, Спецпоселенцы в СССР 1930-1960 [Les déplacés spéciaux en URSS, 1930-1960], Moscou, Nauka.

Zubkova [Зубкова] Elena., 2008, Прибалтика и Кремль 1940-1953 [Les territoires baltes et le Kremlin, 1940-1953], Moscou, Rosspèn.

Sources et données

Les données utilisées dans cet article proviennent d’une base de données établie dans le cadre du projet de recherche « Archives sonores – Mémoires européennes du Goulag ».

Les extraits des entretiens de l’article sont librement disponibles, sous licence Creative Commons, dans une collection dédiée sur l’entrepôt Nakala.

Le corpus des entretiens intégraux est mis à disposition (en accès restreint, sur demande) dans une collection de l’entrepôt de données Recherche Data Gouv.

Les photographies reproduites dans l’article ont été prises ou numérisées lors des enquêtes sur le terrain. Les photographies anciennes proviennent soit des archives privées des personnes interviewées, soit du fonds du Musée des occupations et des luttes pour la liberté de Vilnius. Les photographies sont soumises à droits d’auteur.

Notes

- [1] Une histoire similaire est livrée par Anna Kovaltchouk, fille de déportée ukrainienne qui raconte comment l’édredon, le seul objet emporté par sa mère lors de sa déportation, sauva la vie à elle et à ses frères. Devenue grande, elle continua à utiliser cet édredon après son mariage.

- [2] L’ordre du ministre de l’Intérieur de l’URSS n°00225 « Sur la déportation des koulaks avec leurs familles, ainsi que des familles de bandits et de nationalistes du territoire de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie », 12 mars 1949, Istoriâ GULAGa, t. 1 (Moscou, Rosspen, 2004), pp. 519-522 : « Les personnes à déplacer sont autorisées à emporter les objets de valeur, les biens domestiques (vêtements, vaisselle, petits outils agricoles, artisanaux et domestiques), ainsi qu’une réserve d’aliments à raison de 1 500 kg maximum par famille ». Quelques exemples de familles qui purent emporter une quantité considérable de nourriture et d’objets : Entretiens avec Antanas Kybartas, Elena Paulauskaitė, Rimgaudas Ruzgys.

- [3] En corrompant un gardien, la mère d’Olga Vidlovs’ka réussit à lui transmettre quelques affaires, notamment des vêtements, alors qu’elle se trouvait avec ses enfants dans la prison de Ternopil (Extraits 3 et 4).

- [4] Entretien avec Valli Arrak.

- [5] Entretien avec Marju Tomm. Voir aussi l’histoire de la nourriture transmise par les élèves à une autre institutrice sur le point d’être déportée : entretien avec Marytė Kontrimaité.

- [6] Gosudarstvennyi arhiv Rossijskoj Federacii (GARF), f. Р-9479, op. 1, d. 475, l. 80.

- [7] Voir de très nombreux rapports conservés dans les archives du Parti de la région d’Irkoutsk : Gosudarstvennyj arhiv novejšej istorii Irkutskoj oblasti (GANIIO), f. 127, op. 30. dd. 368, 354, 545, 546, 692 et d’autres.

- [8] Entretiens avec Anton Kaunas, Grigorij Kovaltchouk, Anna Kovaltchouk, Juozas Miliauskas, Iser Šliomovičius, Austra Zalcmane et Lilija Kaione. Voir aussi A. Blum (2012), M. Craveri (2012).

- [9] Entretiens avec E. Paulauskaitė, J. Miliauskas. Sur les trajectoires de ces deux témoins, voir E. Koustova (2012).

- [10] Entretien avec A. Kybartas. Sur l’impact de la connaissance du russe sur le choix du travail et les possibilités d’adaptation, voir I. Šliomovičius.

- [11] Entretien avec E. Paulauskaitė.

- [12] Entretien avec R. Ruzgys. Voir aussi J. Mačiulytė (2012).

- [13] Lettre de Galina Kozub à Danuta Wojciechowska, 21 octobre 2008 / Archives Sonores : Mémoires européennes du Goulag : www.museum.gulagmeories.eu/fr/salle/le-quotidien .

- [14]Dans sa première lettre à Danuta, Galina explique que la lecture de ces mémoires lui a « enfin permis de répondre à la question qui [l’] avait poursuivie durant toute sa vie : qui étaient ces Polonais avec lesquels [sa famille] avait cohabité au Kazakhstan ».

- [15] Cf. également le verbe « sbrosit’ » [se débarrasser] employé par les témoins russes pour dire qu’en Sibérie, les Lituaniens renoncèrent rapidement à leurs sabots : entretiens avec Elena Naumova, Aleksandra et Ivan Belomestnykh.

- [16] Entretiens avec E. Paulauskaitė, A. Kaunas, J. Miliauskas.

- [17] Entretiens avec Anna Barkauskienė, A. Kaunas, M. Kontrimaité, A. Kybartas, J. Miliauskasn R. Ruzgys.

- [18] Entretiens avec A. et I. Belomestnykh, A. Kaunas, M. Kontrimaitėn J. Miliauskas, E. Paulauskaitė.

- [19] Sur les communautés nationales en exil voir : V. Û. Baškuev (2009) ; K. R. Jolluck (2002), E. Koustova (2014), I. Tcherneva (2024).

- [20] Entretiens avec A. Barkauskienė, E. Paulauskaitė. Voir aussi C. Gousseff (2012).

- [21] Entretiens avec A. Kovaltchouk, Anelė Milienė.

- [22] Entretien avec J. Miliauskas.

- [23] Entretiens avec A. Kaunas, J. Miliauskas.

- [24] Entretien avec A. Kovaltchouk.

- [25] Entretiens avec A. et I. Belomestnykh, Vera Chopik-Drozd, Bogdan Klimtchak.

- [26] Entretien avec J. Miliauskas.

- [27] Entretien avec M. Kontrimaitė.

- [28] A. Ledeneva (1998, 2014).

- [29] Entretiens avec E. Paulauskaitė, A. Kaunas, A. Kovaltchouk.

- [30] Entretiens avec I. Šliomovičius, cité par M. Craveri (2012).

- [31] Entretiens avec A. Kaunas, M. Kontrimaitė, J. Miliauskas. Voir aussi Koustova (2012).

- [32] Depuis la publication de la première version de cet article (2017), une étude approfondie a été réalisée par Irina Tcherneva (2024).

Auteur

Emilia Koustova

GEO / Université de Strasbourg

kustova[at]unistra.fr

Historienne, spécialiste d'histoire et de civilisation russes et soviétiques, Emilia Koustova est professeure des universités (Université de Strasbourg) et directrice adjointe du Groupe d'Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques (EA 1340).

Après avoir travaillé sur les fêtes et rituels soviétiques, elle s’est engagée dans le projet Archives sonores, s’intéressant particulièrement aux modes d’insertion des déportés dans les sociétés d’exil, aux retours et non-retours de déportations, ainsi qu’aux traces matérielles et aux diverses formes d’écrits produits par les déportés. Tout en poursuivant ces recherches, elle travaille aujourd’hui sur les diverses formes de répressions menées à la sortie de la Seconde guerre mondiale sur les territoires annexés par l’Union soviétique après le pacte germano-soviétique, en particulier la Lituanie. Auteure de nombreux articles, elle a dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages, en particulier Combattre, survivre, témoigner, Presses universitaires de Strasbourg, 2020 et Le spectacle de la Révolution. La culture visuelle des commémorations d’Octobre, Antipodes, 2017.

Citer l'article

Koustova, Emilia, "Misère égalisatrice, objets différenciateurs. Le monde matériel de l’exil stalinien", Mémoires européennes du Goulag, Ined Editions. [En ligne], Article n°1/2025, mis en ligne le 21 mars 2025. Doi : https://doi.org/10.48756/medg-1.0325. URL : https://www.gulagmemories.eu/fr/article-scientifique/article_2025_1

Lista mediów

-

Photographie

Image 1 L'intérieur d'un wagon de déportation au départ de Lituanie.

Zobacz multimedia

Photographie, Anonyme, 1951.

© Musée des occupations et des luttes pour la liberté, Vilnius -

Entretien audio

Extrait 1

Zobacz multimedia

Olga Vidlovska raconte comment elle a survécu au voyage de déportation grâce à son édredon.

Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova, 2010.

Archives Sonores - Mémoires Européennes du Goulag. Licence CC BY NC ND -

Entretien audio

Extrait 2 Olga Vidlovska raconte comment l’édredon emporté au moment de la déportation sauve ses enfants en exil. Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova 2010. Archives Sonores - Mémoires Européennes du Goulag. Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Photographie

Image 2 Déplacées lituaniennes dans la région de Krasnoïarsk (Sibérie).

Zobacz multimedia

Photographie, Anonyme, 1949.

© Musée des occupations et des luttes pour la liberté, Vilnius. -

Entretien audio

Extrait 3

Rimgaudas Ruzgys raconte comment les déportés ont été nourris durant leur voyage en train vers la Sibérie en 1948.

Entretien audio, Jurgita Mačiulytė, Vykintas Augilius, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Entretien audio

Extrait 4

Rimgaudas Ruzgys raconte les préparatifs par ses parents en amont de leur déportation vers la Sibérie en 1948.

Entretien audio, Jurgita Mačiulytė, Vykintas Augilius, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Entretien audio

Extrait 5

Valli Arrak raconte les circonstances de son départ en déportation en 1949.

Entretien audio, Aigi Rahi-Tamm, Juliette Denis, 2010.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Entretien audio

Extrait 6

Marju Toom raconte comment les hommes participant à sa déportation ont aidé sa famille.

Entretien audio, Marta Craveri, Juliette Denis, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Entretien audio

Extrait 7

Marytė Kontrimaitė raconte comment les anciens élèves de sa mère leur ont apporté des provisions au moment de leur départ en déportation.

Entretien audio, Emilia Koustova, Alain Blum, 2011.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Photographie

Image 3 Anna Tarasova avec sa mère et ses frères en exil dans la région d’Irkoutsk.

Zobacz multimedia

Photographie, Anonyme, circa 1948.

Archives privées d'Anna Tarasova. Média soumis à droits d'auteur -

Entretien audio

Extrait 8

Anton Kaunas raconte comment il devait partager avec son frère la seule paire de chaussures pour aller à l’école pendant la déportation.

Entretien audio, Emilia Koustova, Alain Blum, 2010.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Entretien audio

Extrait 9

Juozas Miliauskas raconte leur premier hiver sans chaussures chaudes en déportation, dans la taïga.

Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova, Alain Blum, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Photographie

Image 4 Nadejda Tutik portant les habits ukrainiens que sa mère avait emportés en 1949 lors du départ en déportation.

Zobacz multimedia

Photographie, Anonyme, 1966.

Archives privées de Nadejda Tutik. Média soumis à droits d'auteur -

Photographie

Image 5 Irina Tarnavs’ka (au centre) avec ses sœurs dans un "village spécial" de la région de Tomsk. Irina porte un chemiser ukrainien traditionnel qu'elle a confectionné en exil.

Zobacz multimedia

Photographie, Anonyme, 1957.

Archives privées d’Irina Tarnav’ska. Média soumis à droits d'auteur -

Entretien audio

Extrait 10

Juozas Miliauskas raconte comment les Lituaniens ont apporté leur savoir-faire au village de déportation.

Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova, Alain Blum, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Entretien audio

Extrait 11

Le couple Belomestnykh raconte comment les déplacés spéciaux lituaniens transmettaient à la population locale leur savoir-faire pour préparer le lard.

Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova, Alain Blum, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Photographie

Image 6 La mère de Rimgaudas Ruzgys avec un cochon que la famille a élevé en déportation en Bouriatie.

Zobacz multimedia

Photographie, Rimgaudas Ruzgys, 1953.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. © Rimgaudas Ruzgys -

Entretien audio

Extrait 12

Elena Paulauskaitė raconte comment les objets emportés au moment de la déportation l'ont aidé à survivre.

Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova, Alain Blum, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Photographie

Image 7 Anton Kaunas de retour de la chasse dans la région d’Irkoutsk.

Zobacz multimedia

Photographie, Anonyme, années 1960.

Archives privées d'Anton Kaunas. Média soumis à droits d'auteur -

Entretien audio

Extrait 13

Marytė Kontrimaitė raconte que le savoir-faire de son père en élevage de cochons était apprécié par les voisins russes

Entretien audio, Emilia Koustova, Alain Blum, 2011.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Entretien audio

Extrait 14

Elena Paulauskaitė raconte comment les colis et l’aide financière de ses proches lui ont permis de survivre en déportation.

Zobacz multimedia

Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova, Alain Blum, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND -

Entretien audio

Extrait 15

Juozas Miliauskas parle des rémunérations et des conditions de vie qui se sont améliorées grâce à son travail de conducteur de tracteur.

Entretien audio, Emilia Koustova, Larissa Salakhova, Alain Blum, 2009.

Archives sonores - Mémoires Européennes du Goulag, Licence CC BY NC ND

Zobacz multimedia -

Photographie

Image 8 Rimgaudas Ruzgys et ses amis en Bouriatie.

Zobacz multimedia

Photographie, Anonyme, 1956.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. Média soumis à droits d'auteur -

Photographie

Image 9 Maison achetée par Valli Arrak et sa mère à la fin de leur exil sibérien.

Zobacz multimedia

Photographie, Anonyme, 1956.

Archives privées de Valli Arrak. Média soumis à droits d'auteur -

Photographie

Image 10 Repas de fête entre déportés estoniens en Sibérie.

Zobacz multimedia

Photographie, Siiri Raitar, années 1950.

Archives privées de Siiri Raitar. © Siiri Raitar -

Photographie

Image 11 Mariages de déportés lituaniens en Bouriatie.

Zobacz multimedia

Photographie, Rimgaudas Ruzgys, 1956.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. © Rimgaudas Ruzgys -

Photographie

Image 12 Une amie de Rimgaudas Ruzgys avec un appareil photo, Bouriatie.

Zobacz multimedia

Photographie, Rimgaudas Ruzgys, 1956.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. © Rimgaudas Ruzgys -

Image 13Déportés sur un tracteur dans la forêt en Bouriatie.

Zobacz multimedia

Photographie, Rimgaudas Ruzgys, 1956.

Archives privées de Rimgaudas Ruzgys. © Rimgaudas Ruzgys -

Photographie

Image 14

Zobacz multimedia

Kazimirs Gendels sur la tombe de son père, région de Tomsk.

Inscription sur la photographie (en russe) : « Sur la tombe de mon père, avant mon départ en 1955 » [encre bleue] « Voici la maison dans laquelle j’ai vécu » [encre noire]

Photographie, Anonyme, 1955.

Archives privées de Kazimir Gendels. Média soumis à droits d'auteur

©

Emilia Koustova

Licence CC BY-NC-ND 4.0